UNIONE EUROPEA: DAL DIALOGO STRATEGICO SUL FUTURO DELL’AGRICOLTURA LA CONFERMA DEL RUOLO E DELLA VISIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE

VINCENZI: “AUSPICHIAMO CHE LA POLITICA ASSUMA LE UNANIMI INDICAZIONI DI AUTOREVOLI ESPERTI”

“Le conclusioni della relazione finale del dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura comunitaria e destinate a guidare il lavoro della nuova Commissione Europea ci riempiono di soddisfazione, perché confermano la lungimiranza delle nostre proposte operative e rappresentano auspicabilmente un’autorevole raccomandazione per l’allocazione di future risorse”: Francesco Vincenzi, Presidente ANBI, ha commentato così le indicazioni rese pubbliche e raggiunte all’unanimità dai 29 “saggi” insediati dalla Presidente, Ursula von der Leyen, nello scorso Gennaio.

.jpg) Di fronte alle conseguenze della crisi climatica, gli Stati sono infatti invitati a sviluppare e garantire finanziamenti mirati, tra l’altro, ad investimenti, che includano anche soluzioni per lo stoccaggio dell'acqua, basate sulla natura, così come bacini nelle aree agricole, che non danneggino i corpi idrici sotterranei ed i fiumi.

Di fronte alle conseguenze della crisi climatica, gli Stati sono infatti invitati a sviluppare e garantire finanziamenti mirati, tra l’altro, ad investimenti, che includano anche soluzioni per lo stoccaggio dell'acqua, basate sulla natura, così come bacini nelle aree agricole, che non danneggino i corpi idrici sotterranei ed i fiumi.

“Riteniamo che il nostro Piano Invasi, ma anche soluzioni come i pozzi bevitori vadano in questa direzione - ha aggiunto Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI – Non solo: quando leggiamo che la capacità naturale di ritenzione idrica dei suoli agricoli deve essere aumentata attraverso misure volte a migliorare la salute dei terreni, non possiamo che ricordare le esperienze dei Consorzi di bonifica ed irrigazione per incrementare il contenuto organico della terra con metodi naturali; così come non possiamo che pensare alla manutenzione gentile ed all’ingegneria naturalistica, quando si indica l’obbiettivo della rinaturalizzazione e stabilizzazione delle sponde dei fiumi. A cappello di tutto – ha proseguito Gargano - c’è l’obbiettivo di incentivare l’adozione di innovative soluzioni irrigue per migliorare l'uso efficiente dell'acqua e promuovere il risparmio idrico; in questo si conferma l’importanza di un centro di ricerca come Acqua Campus, di cui ANBI è partner e dove si sviluppano anche strumenti digitali per monitorare lo stato qualiquantitativo delle acque e dei suoli attraverso le paratoie intelligenti ed il telecontrollo.”

Il documento comunitario affronta inevitabilmente pure il tema del riuso delle acque reflue, affermando che “occorre superare gli ostacoli, che impediscono di fornire un'ulteriore allocazione dell'acqua depurata per scopi agricoli. Tale approccio deve andare di pari passo con un’approfondita valutazione sulla presenza dei nutrienti (nitrati e fosforo) e sul valore delle acque reflue urbane”.

“E’ quanto andiamo sostenendo da tempo – ha evidenziato ancora Vincenzi - Particolarmente significativo è inoltre l’invito a Commissione Europea e Stati membri di verificare i vantaggi di un principio di sussidiarietà nella gestione idrica: è la condizione fondante i Consorzi di bonifica ed irrigazione italiani!”

Il documento termina, auspicando che fondi comunitari come quello per una transizione giusta (Just Transition Fund) siano utilizzati per assistere ulteriormente gli Stati nell'attuazione di provvedimenti cruciali per il futuro agricolo del Vecchio Continente.

“Le conclusioni del dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura in Europa aprono una nuova pagina; spetta ora agli organismi comunitari, ad iniziare dalla Commissione, valutarle per una visione condivisa sul futuro dei sistemi rurali ed alimentari della UE” ha concluso il Presidente ANBI.

OSSERVATORIO ANBI RISORSE IDRICHE

COSTE A RISCHIO TORNADO: DOPO IL CALDO TORRIDO ANCHE IL FRESCO DIVENTA RISCHIOSO

VINCENZI: “DOBBIAMO ASSUMERE CONSAPEVOLEZZA CHE IL CLIMA È CAMBIATO.

SERVONO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MA ANCHE MAGGIORE RESPONSABILITA’ DA PARTE DI TUTTI”

E’ allerta rossa lungo le coste del Sud Europa per le possibili conseguenze dell’arrivo di correnti fresche, balcaniche ed atlantiche, sulle acque di un mar Mediterraneo con temperature prossime ai 30 gradi: nei soli 8 giorni scorsi sull’Italia si sono registrati 8 tornado, 50 nubifragi e 104 grandinate anomale (fonte: ECMWF); a subire le conseguenze più gravi sono state le regioni centro-meridionali che, dopo l’estate più calda e siccitosa di sempre, hanno registrato l’84% dei nubifragi ed il maggior numero di trombe marine. A segnalarlo è il settimanale report dell’Osservatorio ANBI Risorse Idriche.

La Sicilia, regione simbolo della “grande sete” del 2024 (secondo alcuni scenari, entro 6 anni l’Isola vedrà desertificarsi il 30% del territorio, offrendo paesaggi tipici dell’africano Maghreb), ha accolto l’autunno meteorologico con oltre 20 eventi estremi, tra cui il nubifragio di Sciacca, che ha inondato la città con mm. 97,6 di pioggia in meno di un’ora, corrispondenti ad oltre 1/3 dell’acqua, che cade mediamente sulla città (mm. 272) tra il 1° Gennaio ed il 31 Agosto! Nel resto della regione, su 29 invasi sono 10 quelli, che non hanno più acqua disponibile, mentre in 7 resta utilizzabile meno di un milione di metri cubi: complessivamente, nei bacini dell’Isola, rimangono appena 82,45 milioni di metri cubi, pari al 12% della capacità d’invaso (nonostante le restrizioni ed i provvedimenti d’emergenza, in un mese l’acqua disponibile si è ridotta di ulteriori mln. mc. 11,45).

.jpg) “A colpire – ha commentato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI – è l’apatico fatalismo, con cui l’opinione pubblica sta vivendo una trasformazione epocale. Accanto a sempre più urgenti politiche di adattamento alla nuova condizione climatica, la coscienza dei pericoli, che l’estremizzazione degli eventi atmosferici comporta, è l’indispensabile condizione per prevenire conseguenze drammatiche.”

“A colpire – ha commentato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI – è l’apatico fatalismo, con cui l’opinione pubblica sta vivendo una trasformazione epocale. Accanto a sempre più urgenti politiche di adattamento alla nuova condizione climatica, la coscienza dei pericoli, che l’estremizzazione degli eventi atmosferici comporta, è l’indispensabile condizione per prevenire conseguenze drammatiche.”

In Sardegna, nel mese di agosto si è registrata la riduzione di ulteriori 111 milioni di metri cubi nei volumi d’acqua invasati; al netto delle recenti piogge, le criticità maggiori continuano a registrarsi nei territori dell’Alto Cixerri, ma in tutta la regione gli invasi sono in emergenza (unica eccezione: la diga del Liscia, in Gallura). In Calabria, dove le condizioni idriche più difficili sono quelle dei laghi Arvo, Ampollino e Sant’Anna, le recenti piogge hanno visto crescere i livelli dei fiumi Coscile, che ha raggiunto una portata di 61 metri cubi al secondo ed Ancinale, che ha toccato mc/s 231 contro una media di mc/s 1! In Agosto i volumi trattenuti negli invasi di Basilicata si sono ridotti di ulteriori 55 milioni di metri cubi, facendo scendere le riserve idriche a mln. mc. 167,71; la disponibilità d’acqua nel bacino di Monte Cotugno, la diga in terra battuta più grande d’Europa, è al 18% della capacità.

Nei serbatoi della Puglia restano 45 milioni di metri cubi d’acqua su una capacità complessiva di mln. mc. 332; nell’invaso di Occhito, che da Agosto eroga solo per uso civile, resta ormai solo il volume “morto”, fissato a mln. mc.40 e non disponibile ad essere prelevato. Se in Campania le portate fluviali sono in linea con gli anni scorsi, nell’Italia centrale una vera emergenza è rappresentata dallo stato dei laghi naturali. In Umbria il livello del Trasimeno è sceso di m. 1,55 sotto lo zero idrometrico ed è ben 35 centimetri al di sotto del livello vitale.

Nel Lazio (dove i fiumi Tevere, Aniene e Velino hanno portate largamente deficitarie rispetto al periodo) grave è la condizione dei laghi vulcanici di Albano, Nemi e Bracciano, in provincia di Roma: il primo si è abbassato di ben 60 centimetri in un anno; nel secondo la decrescita del livello idrometrico è testimoniata anche da evidenti segni di erosione spondale intorno al cratere (tra fine Luglio 2023 e i primi di Settembre 2024 il deficit idrometrico è di oltre cm.60); infine, il livello del Sabatino si è abbassato di 18 centimetri nel mese di agosto.

“Ad essere compromesso è un ecosistema di vitale importanza per i Castelli Romani – ha evidenziato Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI – Il declino di questi bacini appare inarrestabile a causa non solo dei cambiamenti climatici, ma anche di una pressione antropica sempre più accentuata nei decenni recenti.”

Nell’Abruzzo “assetato” e con i bacini vuoti, un Agosto “bollente” (massime fino a +sei gradi) ed estremamente secco lungo la fascia collinare litoranea (soprattutto a Sud: il deficit pluviometrico sulla provincia di Chieti si attesta mediamente oltre il 48%) ha ulteriormente aggravato lo stato della riserva idrica. Nelle Marche i livelli fluviali continuano ad essere negativi soprattutto per la Potenza, il Tronto e la Nera; i bacini artificiali trattengono ancora oltre quaranta milioni di metri cubi d’acqua dopo aver assolto la loro funzione primaria per tutto il periodo estivo, salvando le colture dal clima torrido e dalla scarsità di precipitazioni. In Toscana, grazie alle piogge cadute soprattutto a monte, il flusso idrico nel fiume Arno è tornato ad essere in media; invece, portate ancora al di sotto del Deflusso Minimo Vitale per l’Ombrone, nel Grossetano.

In Liguria, i fiumi Vara ed Argentina mantengono un buon flusso in alveo, mentre sotto media sono i valori di Entella e Magra. Tra i fiumi appenninici dell’Emilia Romagna, gli unici dati positivi vengono da quelli dell’area centrale: Panaro, Enza e Secchia registrano portate abbondanti; sotto media sono i fiumi occidentali (Trebbia, Nure, Taro) e pessime si presentano le performances dei bacini fluviali orientali con il Reno sotto i livelli minimi storici ed il Savio nettamente sotto media. I bacini piacentini di Mignano e Molato trattengono attualmente mln. mc. 6,34 d’acqua, cioè un volume nettamente superiore a quanto registrato negli anni scorsi, quando in questo periodo rimanevano solo tra i due ed i tre milioni di metri cubi.

In Veneto, le attuali portate dei fiumi Livenza e Bacchiglione sono superiori alla media, mentre quelle di Brenta e Muson dei Sassi sono in linea con i valori tipici di Settembre; l’Adige scende invece sotto media (-25%) dopo un lungo periodo d’abbondanza. In Lombardia, si assiste ad un aumento dei flussi nel fiume Adda; rimane positivo lo stato delle riserve idriche regionali (+4,5%). Gravissima è invece la situazione del ghiacciaio dei Forni in Alta Valtellina, il secondo più grande dopo l’Adamello: da inizio Luglio si è assottigliato di oltre due metri a causa delle alte temperature che, per oltre un mese, spesso non sono scese sotto lo zero neanche la notte.

In Piemonte solo la Stura di Demonte ha un livello maggiore della norma: la portata del fiume Tanaro è dimezzata rispetto alla media. In Valle d’Aosta la portata della Dora Baltea è un decimo rispetto ad inizio Agosto, mentre quella del torrente Lys è scesa a mc/s 1,90. Su tutto l’arco alpino le alte temperature agostane hanno ulteriormente compromesso la situazione dei ghiacciai: sul Monte Bianco, a 4750 metri, per ben 33 ore a metà Agosto si sono registrate temperature superiori allo zero!

Il fiume Po registra portate inferiori alla media lungo tutta l’asta: a Pontelagoscuro il flusso risulta essere del 37% inferiore alla norma (fonte: ARPAE). Infine, i grandi laghi del Nord Italia hanno subìto un vertiginoso abbassamento dei livelli idrometrici negli scorsi 30 giorni: l’altezza del Maggiore si è ridotta di oltre 1 metro e quella del Lario di quasi novanta centimetri; anche i volumi del Sebino hanno subito una contrazione di oltre il 55%, mentre il Benaco è al 68,6% del riempimento.

NUOVA COLLABORAZIONE CON IL CNR IN AMBITO EUROPEO

DAL PIEMONTE DRONI DI PACE PER MONITORARE CORSI D’ACQUA DIFFICILMENTE RAGGIUNGIBILI

VINCENZI: “L’ESPERIENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA ITALIANI SEMPRE PIU’ COINVOLTA IN PROGETTI INTERNAZIONALI”

Droni, sensori di ultima generazione ed Intelligenza Artificiale per monitorare corsi d’acqua difficili da raggiungere, incrementando gli strumenti per contrastare il dissesto idrogeologico e prevenire le conseguenze di eventi estremi, frutto della nuova condizione climatica: l’Associazione Irrigazione Est Sesia (A.I.E.S.) ed il C.N.R. (Consiglio Nazionale Ricerche) hanno avviato una collaborazione finalizzata a portare in Italia il progetto europeo UAWOS (Unmanned Airborne Water Observing System), un innovativo sistema di monitoraggio dei fiumi, la cui sperimentazione ha già coinvolto Alaska, Benin, Nigeria, Germania e Svezia.

“Considerati gli strumenti utilizzati, è una notizia di grande significato in questa difficile contingenza storica, dimostrando ancora una volta la neutralità della ricerca scientifica: dipende dall’uso, che se ne fa. L’impegno dei Consorzi di bonifica ed irrigazione sta assumendo sempre più caratteri di internazionalità, forti di una concreta esperienza quotidiana ed attenti all’innovazione, che può migliorare la tutela dei territori, nonchè la vita delle popolazioni, che li abitano” ha commentato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI.

“Considerati gli strumenti utilizzati, è una notizia di grande significato in questa difficile contingenza storica, dimostrando ancora una volta la neutralità della ricerca scientifica: dipende dall’uso, che se ne fa. L’impegno dei Consorzi di bonifica ed irrigazione sta assumendo sempre più caratteri di internazionalità, forti di una concreta esperienza quotidiana ed attenti all’innovazione, che può migliorare la tutela dei territori, nonchè la vita delle popolazioni, che li abitano” ha commentato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI.

“Siamo orgogliosi di poter collaborare con C.N.R. - I.R.P.I. (Istituto Ricerca Protezione Idrogeologica) per acquisire questo importante progetto europeo – ha spiegato Mario Fossati, Direttore Generale A.I.E.S. - Si tratta di un progetto, che impiega l’innovazione tecnologica per prevenire gli effetti del cambiamento climatico e del dissesto idrogeologico. Sempre più spesso ci troviamo ad affrontare eventi, che pochi anni fa si ritenevano eccezionali: dall’estrema siccità del 2022 fino alle alluvioni, che hanno colpito il Piemonte anche recentemente. Questo progetto ci consentirà di migliorare e perfezionare le attività di monitoraggio sul reticolo irriguo a tutela del territorio e dei suoi abitanti.”

Dopo l’emergenza idrogeologica, che qualche settimana fa ha interessato anche la Valle d’Aosta, l’Associazione Irrigazione Est Sesia, per conto della Coutenza Canali Cavour, ha ospitato a Novara un team di ricerca italo-danese, che sta sviluppando una nuova generazione di sensori da installare su droni nell'ambito del progetto europeo UAWOS (https://uawos.dtu.dk/). La base operativa per l’esecuzione delle attività di calibrazione e per l’installazione di parte della strumentazione necessaria per l’esecuzione delle misure è stata la traversa del canale Cavour a Chivasso.

Il progetto UAWOS, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020, sviluppa una tecnologia di “rilevamento idrometrico aereo e senza contatto”, grazie a droni comandati da remoto e che controllano i corsi d’acqua, raccogliendo grandi quantità di dati per meglio affrontare le problematiche relative all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla valutazione del rischio di alluvioni ed alla sorveglianza/gestione di eventi idrologici estremi; sono impiegati droni equipaggiati con sensori, in grado di rilevare la batimetria (la profondità e la morfologia dei fondali dei bacini idrici), la velocità superficiale dell'acqua e l'altezza del “pelo libero” soprattutto di corpi idrici, difficili da raggiungere od il cui monitoraggio è economicamente dispendioso. Si stima che questa tecnologia possa essere da 2 a 3 volte meno costosa dei tradizionali sistemi di osservazione: l'obbiettivo del progetto è quindi quello di dimostrare il valore dei dati in una serie di casi d’uso nelle regioni alpine, artiche e tropicali; in particolare, la nuova tecnologia sarà un’utile risorsa anche per il monitoraggio dei ghiacciai alpini, da tempo minacciati seriamente dalle conseguenze della crisi climatica.

Tra i casi di studio previsti in Europa il progetto ha anche inserito l’area del fiume Po nei pressi di Settimo Torinese e Chivasso, nonchè la parte terminale dell’Orco, oltre ad un’altra sperimentazione sull’Adige.

“L’impiego di droni, equipaggiati con sensoristica di ultima generazione, consentirà di migliorare il monitoraggio costante sulla rete di canali, che attraversano il territorio, risultando molto utile anche per la gestione del cosiddetto Deflusso Ecologico, vale a dire la quantità d’acqua che, secondo la normativa comunitaria, deve rimanere in alveo, garantendo il benessere del corpo idrico” ha aggiunto Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI.

A.I.E.S. è impegnata da tempo sul fronte dell’innovazione tecnologica, facendo tesoro dell’esperienza acquisita sul campo, applicandola anche in ambito Coutenza Canali Cavour, ente costituito con A.I.O.S. – Associazione Irrigazione Ovest Sesia: per esempio, in seguito alla straordinaria siccità, che nel 2022 interessò le regioni del Nord Italia e del Piemonte in particolare, l’ente consortile novarese ha adottato un sistema di automazione dei suoi principali nodi idraulici, così da ottimizzare la gestione dei flussi sia in caso di eccesso che in caso di scarsità d’acqua.

VENETO: DUE SOSTEGNI PER MIGLIORARE LA GESTIONE IDRICA

Sono terminati i lavori per la realizzazione di 2 sostegni nello scolo Schilla tra i comuni di Brugine, Bovolenta, Piove di Sacco e Pontelongo: il progetto ha previsto la costruzione di 2 manufatti idraulici di sostegno e regolazione delle quote idrauliche, automatizzati e telecontrollati.

L’obiettivo dell’intervento eseguito dal Consorzio di bonifica Bacchiglione (con sede a Padova) è quello di migliorare il servizio irriguo con una distribuzione più capillare della risorsa idrica in un’area poco servita, riducendo e regolando le eventuali ondate di piena.

L’obiettivo dell’intervento eseguito dal Consorzio di bonifica Bacchiglione (con sede a Padova) è quello di migliorare il servizio irriguo con una distribuzione più capillare della risorsa idrica in un’area poco servita, riducendo e regolando le eventuali ondate di piena.

I 2 manufatti, distanti circa cinque chilometri, sono stati progettati per permettere di invasare una maggiore quantità d’acqua e migliorare la gestione dei livelli idrometrici per consentire di servire aree prima difficilmente irrigabili anche nel comune di Arzergrande; inoltre, nel caso si verificassero eventi meteo eccezionali, svolgono la funzione di bacini di laminazione, riducendo e ritardando l’ondata di piena. Grazie a questi manufatti ed alla regolazione dei livelli idrici si riescono ad invasare circa trentamila metri cubi d’acqua che viene poi distribuita nei comuni interessati.

I lavori sono stati finanziati dalla Regione Veneto nell’ambito degli “Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia: interventi strutturali in rete minore di bonifica per ricalibratura sostegni sui corsi d’acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo”; la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento è stata di € 527.000,00. L’ente consortile aveva già realizzato un altro intervento funzionale allo stesso obbiettivo: la sistemazione dello scolo Ca’ Molin a Bovolenta e che consente di servire zone prima difficilmente irrigabili.

EMILIA ROMAGNA: MASSICCIO RECUPERO DI FAUNA ITTICA

La temporanea chiusura dei flussi di risorsa idrica, provenienti dalla derivazione irrigua del torrente Enza, hanno ridotto di riflesso, subito dopo Ferragosto, anche le fonti di approvvigionamento di alcune aree del territorio parmense a causa dei necessari interventi strutturali, volti ad incrementare i livelli di sicurezza idraulica nell’impianto di Cerezzola, gestito dal Consorzio di bonifica Emilia Centrale (con sede a Reggio Emilia); proprio la riduzione dell’acqua, unitamente alle alte temperature del periodo, avrebbe potuto mettere a repentaglio la sopravvivenza della fauna ittica presente, ma il provvidenziale intervento del personale del Consorzio di bonifica Parmense (con sede nella “città del Teatro Regio”), in team con i membri delle Guardie Volontarie Ittiche di F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee) Reggio Emilia, hanno scongiurato il pericolo grazie ad un proficuo lavoro di recupero dei pesci in diversi punti lungo l’asta del canale Spelta, sia in zona parmense che in quella reggiana confinante. Il personale consortile e le squadre dei volontari hanno recuperato esemplari di ciprinidi reofili (barbi, cavedani, lasche, gobioni, vaironi, cubiti, ghiozzi), custodendoli all' interno di vasconi muniti di ossigenatore e, dopo aver verificato che le loro condizioni fossero idonee alla reimmissione, ne hanno effettuato il rilascio nel torrente Enza.

La temporanea chiusura dei flussi di risorsa idrica, provenienti dalla derivazione irrigua del torrente Enza, hanno ridotto di riflesso, subito dopo Ferragosto, anche le fonti di approvvigionamento di alcune aree del territorio parmense a causa dei necessari interventi strutturali, volti ad incrementare i livelli di sicurezza idraulica nell’impianto di Cerezzola, gestito dal Consorzio di bonifica Emilia Centrale (con sede a Reggio Emilia); proprio la riduzione dell’acqua, unitamente alle alte temperature del periodo, avrebbe potuto mettere a repentaglio la sopravvivenza della fauna ittica presente, ma il provvidenziale intervento del personale del Consorzio di bonifica Parmense (con sede nella “città del Teatro Regio”), in team con i membri delle Guardie Volontarie Ittiche di F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee) Reggio Emilia, hanno scongiurato il pericolo grazie ad un proficuo lavoro di recupero dei pesci in diversi punti lungo l’asta del canale Spelta, sia in zona parmense che in quella reggiana confinante. Il personale consortile e le squadre dei volontari hanno recuperato esemplari di ciprinidi reofili (barbi, cavedani, lasche, gobioni, vaironi, cubiti, ghiozzi), custodendoli all' interno di vasconi muniti di ossigenatore e, dopo aver verificato che le loro condizioni fossero idonee alla reimmissione, ne hanno effettuato il rilascio nel torrente Enza.

Nonostante il recupero della fauna ittica non sia di norma un’azione, che per competenza spetti loro, gli enti di bonifica sono consapevoli della sua importanza per l’habitat ed il territorio, contribuendo, quando è possibile, alla sua salvaguardia.

TOSCANA: IL CONSUMO DI SUOLO AUMENTA IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Il consumo di suolo è un fenomeno diffuso, allarmante e che sembra inarrestabile. Il più recente rapporto annuale, diffuso da ISPRA (Istituto Superiore Protezione Ricerca Ambientale) e da SNPA (Sistema Nazionale Protezione Ambiente), rivela che in Italia vengono consumati, ogni secondo, oltre due metri quadrati di suolo: una sorta di piastrellamento diffuso, che nel 2022 ha interessato circa settantasette chilometri quadrati di aree naturali, che non esistono più.

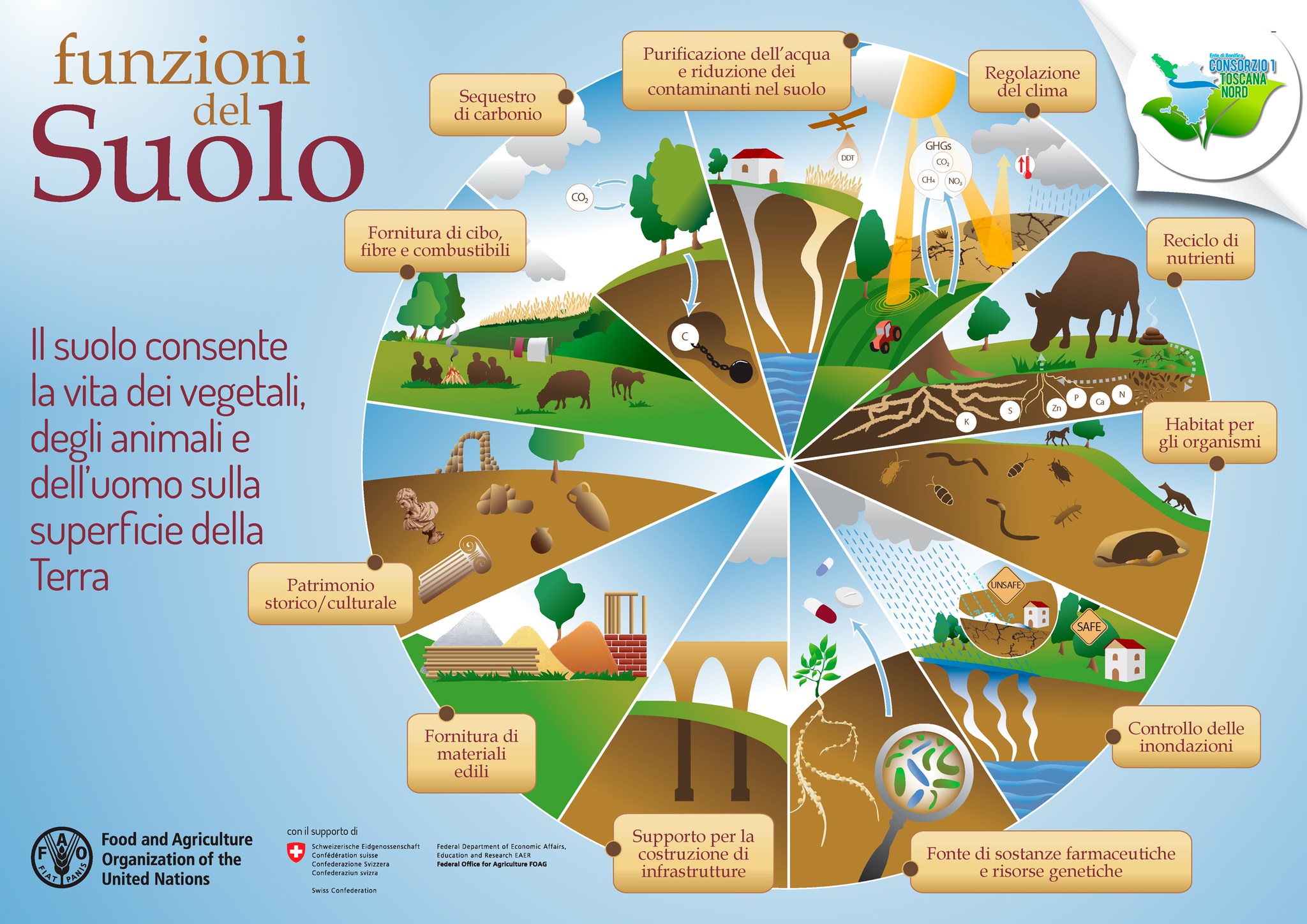

A tornare sull’argomento è il Consorzio di bonifica Toscana Nord (con sede a Viareggio, in provincia di Lucca), perché la cementificazione del territorio, oltre a causare effetti ambientali evidenti, è strettamente correlata alla sicurezza idrogeologica: il suolo è, infatti, è il primo elemento da tenere in considerazione per contrastare fenomeni come le frane, le alluvioni e perfino l’erosione costiera, eppure sembra non rientrare nelle logiche che sono alla base delle pianificazioni urbanistiche.

A tornare sull’argomento è il Consorzio di bonifica Toscana Nord (con sede a Viareggio, in provincia di Lucca), perché la cementificazione del territorio, oltre a causare effetti ambientali evidenti, è strettamente correlata alla sicurezza idrogeologica: il suolo è, infatti, è il primo elemento da tenere in considerazione per contrastare fenomeni come le frane, le alluvioni e perfino l’erosione costiera, eppure sembra non rientrare nelle logiche che sono alla base delle pianificazioni urbanistiche.

La sottrazione di aree naturali a favore dell’urbanizzazione, si traduce immediatamente in un’impermeabilizzazione della superficie. Ogni volta che si vanno ad occupare terreni naturali con nuove costruzioni (abitazioni, strade, piazzali) si va ad incidere in modo significativo sui flussi dell’acqua, che viene recapitata più rapidamente negli alvei fino a pregiudicare i sistemi di scolo.

Sottovalutare la funzione svolta dal suolo è un errore grave, che porta ad inevitabili conseguenze, perchè questo strato superficiale di terreno è un elemento fondamentale di collegamento tra gli ecosistemi, mettendo in relazione terra, acqua ed aria; inoltre raccoglie e trattiene la pioggia, che si infiltra fino agli strati più profondi, limitando così il ruscellamento.

Per non parlare dei numerosi servizi ecosistemici: il suolo fornisce cibo, produce biomassa e dopo gli oceani è il secondo serbatoio più esteso al mondo per lo stoccaggio di carbonio; svolge una funzione importante di regolazione del clima e del microclima, controlla l’erosione ed i nutrienti, funge da filtro regolando la qualità dell’acqua.

VENETO: NIUOVE INTESE SUL TERRITORIO

Il Consorzio di bonifica Adige Po (con sede a Rovigo) ha stretto rapporti di collaborazione con diversi Comuni del comprensorio per far fronte alle emergenze derivanti dagli eventi meteo straordinari. Sulla base di queste “buone pratiche”, l’ente consortile ha avviato un percorso inteso ad estendere un accordo quadro per la gestione idraulica del territorio a tutte le Amministrazioni Comunali del comprensorio. Gli ambiti d’applicazione sono diversi: ripristino di smottamenti stradali in prossimità di argini e canali; manutenzione di canalizzazioni; attraversamenti stradali di infrastrutture idrauliche; contrasto alle nutrie. Tale sinergia sarà utile anche nel reperimento di finanziamenti regionali e statali.

TOSCANA: FESTAMBIENTE SUGGELLA UNA CONSOLIDATA COLLABORAZIONE

“Guai a buttare i rifiuti nel mare”; “Non tagliare assolutamente gli alberi”; “Pulire tutto, quando si sporca”: sono solo alcune delle frasi, che i bambini hanno lasciato scritte nello stand allestito a Festambiente da ANBI Toscana e dal Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud (con sede a Grosseto).

“Guai a buttare i rifiuti nel mare”; “Non tagliare assolutamente gli alberi”; “Pulire tutto, quando si sporca”: sono solo alcune delle frasi, che i bambini hanno lasciato scritte nello stand allestito a Festambiente da ANBI Toscana e dal Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud (con sede a Grosseto).

Sono stati numerosi, infatti, i giovanissimi visitatori nello spazio espositivo, attratti da un plastico, che riproduceva un ambiente fluviale per raccontare le buone pratiche, che gli enti consorziali toscani svolgono.

La collaborazione con Legambiente è da anni viva nel mondo dei Consorzi di bonifica e la partecipazione a Festambiente è uno dei passaggi fondamentali: tutela e salvaguardia dell’ambiente sono legate sempre di più all’attività di sicurezza idraulica. Tanti i visitatori all’ormai tradizionale evento di Rispescia e tante le idee lasciate in eredità.

Durante “Festambiente” si è rinnovata anche la collaborazione con Tartamare, presente con alcuni volontari: una battaglia comune, perché liberare i fiumi dalla plastica significa anche proteggere i mari.

I 140 ANNI DEL PANPERDUTO

Rientrato dal Portogallo per ‘annuale Assemblea E.U.W.M.A. (European Union of Water Management Associations), il Direttore Generale ANBI, Massimo Gargano, interverrà nella mattinata di venerdì 13 Settembre p.v. alla giornata di celebrazione dei 140 anni del Panperduto, la più estesa opera idraulica della Lombardia; all’iniziativa, prevista nel sito in comune di Somma Lombardo (Varese), è annunciata anche la presenza del Presidente ANBI, Francesco Vincenzi.

Direttore Responsabile: Massimo Gargano - Registrazione Tribunale di Roma n. 559/98 del 25 novembre 1998

Redazione: Via S.Teresa, 23 - 00198 Roma - Tel. 06/844321 - Fax 06/85863616

Sito internet: anbi.it - eMail: anbimail@tin.it