OSSERVATORIO ANBI RISORSE IDRICHE

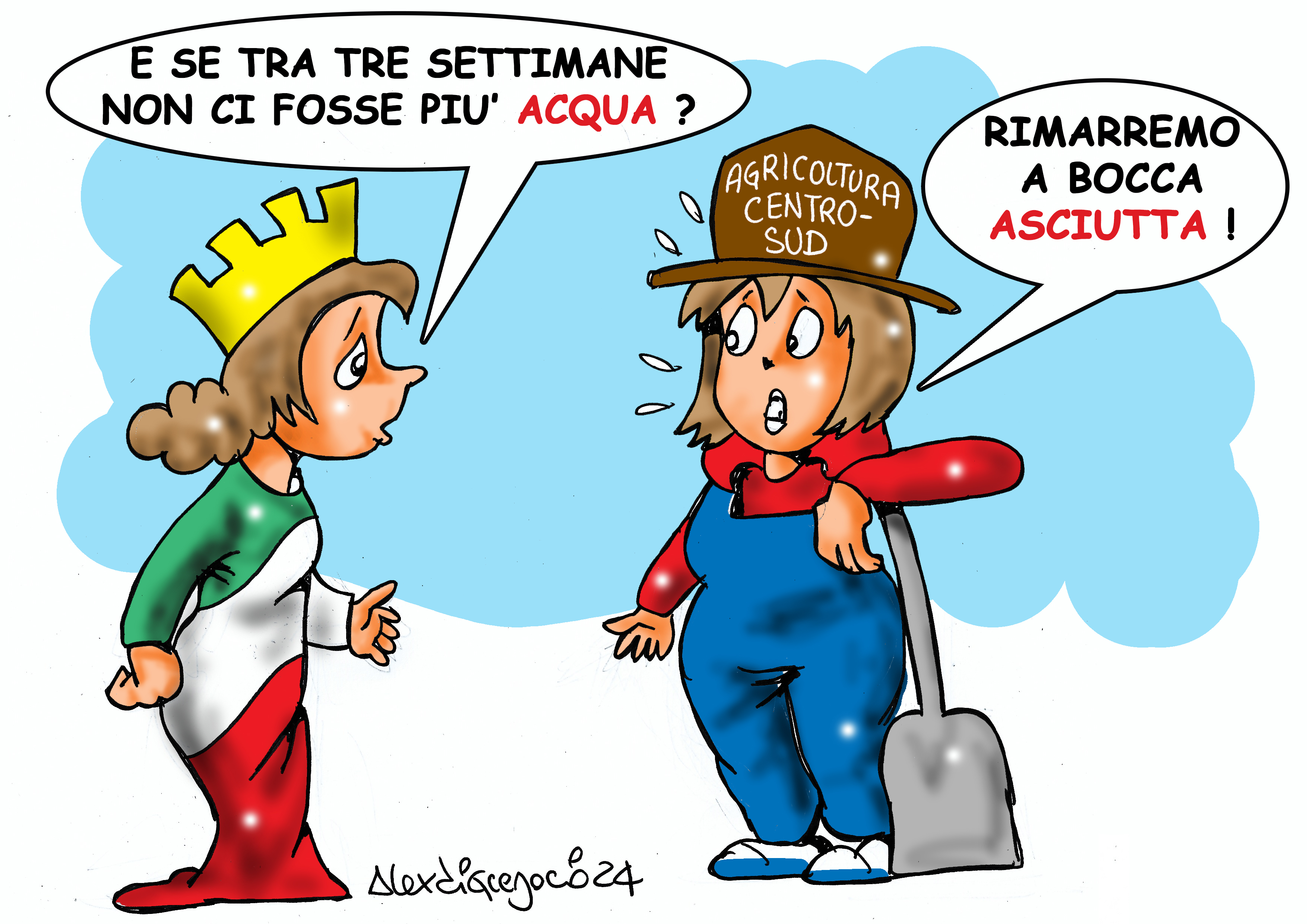

PROFONDO ROSSO ITALIA: TRE SETTIMANE ANCORA E NON CI SARA’ PIU’ ACQUA PER L’AGRICOLTURA DEL CENTROSUD. SI MOLTIPLICANO RAZIONAMENTI E SOSPENSIONI IDRICHE ANCHE PER IL POTABILE

VINCENZI: “COSI’ AGRICOLTURA E TURISMO NON HANNO FUTURO”

In soli due giorni, tra il 21 ed il 22 Luglio u.s,, in Italia ci sono stati 54 eventi meteorologici estremi tra grandinate anomale, nubifragi, trombe d’aria e raffiche di vento, che hanno provocato la caduta di alberi e danni alle abitazioni. Le piogge più violente hanno colpito le Marche ed il Friuli con cumulate fino a centodieci millimetri a Casarsa della Delizia in poco più di un’ora.

A segnalarlo è il report dell’Osservatorio ANBI Risorse Idriche, che evidenzia, però, come l’immagine più eclatante della settimana sia quella dell’invaso di Occhito, un bacino da 250 milioni di metri cubi d’ acqua, posto tra le regioni Molise e Puglia, a servizio dell’agricoltura del Tavoliere (noto come “il granaio d’Italia”) e, al contempo, fonte preziosa di risorsa destinata all’uso potabile, immessa nell’Acquedotto Pugliese: in soli 8 giorni ha visto ridursi i propri volumi di oltre quindici milioni di metri cubi; la diga sul fiume Fortore ne trattiene adesso solo settantasette milioni circa e, d’ora in poi, l’acqua dell’invaso servirà quasi esclusivamente per l’uso potabile, facendo prevedere che, per la metà di Agosto, la Capitanata non avrà più risorsa per irrigare i campi. In totale negli invasi foggiani restano meno di novantaquattro milioni di metri cubi d’acqua (in una settimana si sono svuotati di ulteriori 16 milioni) ed a preoccupare grandemente è la possibilità che, come avvenuto negli scorsi anni, il periodo secco si prolunghi fino agli inizi di Novembre per poi essere interrotto dall’irrompere di eventi meteorologici estremi (in questi giorni nubifragi e trombe d’aria hanno già investito alcune località del Barese e del Tarantino).

A segnalarlo è il report dell’Osservatorio ANBI Risorse Idriche, che evidenzia, però, come l’immagine più eclatante della settimana sia quella dell’invaso di Occhito, un bacino da 250 milioni di metri cubi d’ acqua, posto tra le regioni Molise e Puglia, a servizio dell’agricoltura del Tavoliere (noto come “il granaio d’Italia”) e, al contempo, fonte preziosa di risorsa destinata all’uso potabile, immessa nell’Acquedotto Pugliese: in soli 8 giorni ha visto ridursi i propri volumi di oltre quindici milioni di metri cubi; la diga sul fiume Fortore ne trattiene adesso solo settantasette milioni circa e, d’ora in poi, l’acqua dell’invaso servirà quasi esclusivamente per l’uso potabile, facendo prevedere che, per la metà di Agosto, la Capitanata non avrà più risorsa per irrigare i campi. In totale negli invasi foggiani restano meno di novantaquattro milioni di metri cubi d’acqua (in una settimana si sono svuotati di ulteriori 16 milioni) ed a preoccupare grandemente è la possibilità che, come avvenuto negli scorsi anni, il periodo secco si prolunghi fino agli inizi di Novembre per poi essere interrotto dall’irrompere di eventi meteorologici estremi (in questi giorni nubifragi e trombe d’aria hanno già investito alcune località del Barese e del Tarantino).

“E’ reale il rischio di vedere inaridita la pianura foggiana, così come ampie porzioni di territorio salentino” ha indicato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI.

In Abruzzo, dopo il prosciugamento del bacino di Penne (mln.mc. 8,80 per l’irrigazione delle valli del Tavo e del Saline) anche l’acqua dell’invaso di Chiauci si esaurirà entro metà Agosto (1000 litri al secondo vengono erogati, oltre che per l’agricoltura della Piana del Trigno, anche per l’uso civile nei comuni costieri di San Salvo e Vasto). Stessa sorte per i territori della valle Peligna dove, a causa delle esigue portate fluviali, si registrano crescenti difficoltà a ricaricare le vasche d’accumulo, nonostante da ormai un mese si effettuino turnazioni ed interruzioni nel servizio di distribuzione.

Che l’attuale crisi idrica in Abruzzo sia senza precedenti è dimostrato anche dalle esigue portate delle sorgenti in territori, come quelli ai piedi della Maiella, che mai hanno sofferto per mancanza d’acqua: è il caso dell’acquedotto di Capo Vallone o della sorgente Verde, che stanno registrando le portate più basse mai raggiunte e la cui produzione riesce a soddisfare ormai solamente il 75% del fabbisogno per la popolazione di quei territori. Sulla Sicilia, a fine Giugno, le precipitazioni cumulate in 12 mesi sono state mediamente mm. 414, cioè un solo millimetro in più rispetto a quanto registrato durante la grande siccità del 2002. Su larga parte della Sicilia Orientale il deficit pluviometrico supera il 60% su base annua (-mm. 300 ca.).

Gli invasi regionali trattengono circa duecentosessantasette milioni di metri cubi d’acqua (38,21% del volume di riempimento autorizzato e 42% in meno sulla media del periodo nello scorso quindicennio), di cui solamente mln.mc. 122 ca. sono però realmente utilizzabili (al netto dei volumi utili alla fauna ittica, dell’interrimento e del cosiddetto “volume morto”). Sull’isola, 6 bacini su 29 non hanno più acqua utilizzabile, altri 6 hanno disponibile meno di un milione di metri cubi e 4 meno di due milioni.

.jpg) Dal più recente verbale dell’Autorità di Bacino regionale si evince che Gela non potrà ricevere alcun genere d’irrigazione, considerata la totale indisponibilità di volumi negli invasi Cimia, Disueri e Comunelli; questo comprometterà la campagna di semina e di produzione nella Piana. Tutti i comuni della provincia di Caltanissetta stanno subendo riduzioni nella distribuzione idrica, mentre ad Enna l’acqua potabile viene erogata un giorno sì e due no; nell’Agrigentino, per i terreni irrigui di Ribera, si sta cercando di salvare gli agrumeti, operando trasferimenti di risorsa irrigua dal sistema Prizzi-Gammauta all’invaso Castello.

Dal più recente verbale dell’Autorità di Bacino regionale si evince che Gela non potrà ricevere alcun genere d’irrigazione, considerata la totale indisponibilità di volumi negli invasi Cimia, Disueri e Comunelli; questo comprometterà la campagna di semina e di produzione nella Piana. Tutti i comuni della provincia di Caltanissetta stanno subendo riduzioni nella distribuzione idrica, mentre ad Enna l’acqua potabile viene erogata un giorno sì e due no; nell’Agrigentino, per i terreni irrigui di Ribera, si sta cercando di salvare gli agrumeti, operando trasferimenti di risorsa irrigua dal sistema Prizzi-Gammauta all’invaso Castello.

Nel Ragusano si registra un repentino calo dei livelli piezometrici delle sorgenti ormai quasi prosciugate; il gestore sta attivando turnazioni per l’erogazione idrica. Il comprensorio del Calatino è quello, che sta subendo i disagi maggiori: rispetto al 2023 si registra un abbassamento della falda di circa 15 metri ed una riduzione della portata emunta da 1.200 litri al secondo a l/s180 (!!); la soluzione adottata è l’abbassamento del livello di prelievo ed è stato richiesto ai Comuni di emettere ordinanze, che vietino l’utilizzo d’acqua potabile per irrigazione e piscine, nonchè la riduzione delle portate durante le ore notturne.

La sorgente Fiumefreddo, con una concessione di l/s 900, fornisce acqua al 70% del territorio comunale di Messina attraverso due distinte captazioni: in una, il livello si è talmente abbassato da far ipotizzare che tra poco la sorgente non erogherà più acqua (Fonte: Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia). L’acqua è razionata anche a Palermo, capoluogo regionale. Le piogge dei giorni scorsi hanno solo lambito l’estremo lembo nord-orientale dell’isola con cumulate fino a mm. 28 nel Messinese, lasciando però a secco il resto dei territori siciliani. In Sardegna le dighe trattengono 1048 milioni di metri cubi d’acqua, cioè il 57% del volume autorizzato.

Gli invasi dell’Alto Cixerri sono al 13,59% dei volumi invasabili (stato d’emergenza). Tutti gli altri bacini, fatta eccezione per quello della diga del Liscia in Gallura, sono a livello di pericolo e quindi applicano riduzioni nell’erogazione idrica. I territori, che maggiormente soffrono la sete, sono le campagne della parte centro-orientale dell’isola: Ogliastra e Nuorese, così come il Sulcis. L’irrigazione è stata interrotta nel distretto di Posada, dove il bacino di Maccheronis è al 26,8% della capacità e nelle campagne di Torpè, Siniscola, Budoni e San Teodoro. In Calabria, nel Vibonese, la diga di Alaco trattiene il 71% dei volumi invasabili, mentre quella del Menta, che dà da bere a Reggio Calabria, è ferma al 40%. In Basilicata, in una settimana, le dighe hanno rilasciato 12 milioni e mezzo di metri cubi d’acqua: un quantitativo superiore di circa seicentomila metri cubi a quanto erogato 12 mesi fa durante il Luglio più caldo della storia; rispetto all’anno scorso mancano nei bacini lucani ben 208 milioni di metri cubi d’acqua, mentre Matera è stata allagata da un nubifragio violentissimo. In Campania, gli invasi del Cilento trattengono complessivamente oltre tredicimilioni di metri cubi: l’anno scorso era disponibile il doppio dell’acqua, anche se le piogge dei giorni scorsi hanno fatto alzare i livelli idrometrici dei fiumi.

Risalendo la Penisola, il Lazio vede la decrescita inarrestabile dei livelli dei suoi laghi: in quello di Albano, l’altezza idrometrica si è ulteriormente ridotta, perdendo 20 centimetri in 3 mesi, nonostante i 78 millimetri di pioggia, caduti ad inizio Luglio sul bacino tra i comuni di Rocca di Papa e Castel Gandolfo; calano anche i livelli dei bacini di Bracciano, che scende a -cm.113 contro -cm.92 del 2023 e di Nemi, che in un anno ha perso cm. 56. La portata del fiume Tevere è scesa a mc/s 76,41 ,quando la media del periodo dovrebbe attestarsi a circa centotrenta metri cubi al secondo; cala anche l’Aniene, mentre crescono le portate di Fiora e Velino. In Umbria il lago Trasimeno è sempre più asciutto e la sua altezza ora è di ben 25 centimetri inferiore al livello, sotto cui non dovrebbe mai scendere (-cm. 120).

Un brusco crollo di portata si registra nel fiume Topino, mentre restano invariati i livelli di Paglia e Chiascio. Tutto ciò, nonostante la regione sia stata vittima di violente grandinate proprio nei territori del bacino del Trasimeno a dimostrazione che questi fenomeni estremi non influiscono sulla ricarica dei corpi idrici. Le Marche, colpite da nubifragi lungo la fascia centrale litoranea e collinare (a Jesi, quasi cento millimetri di pioggia in un’ora; ad Osimo, mm. 68 in un’ora e mezza), vedono scendere i livelli dei fiumi Potenza ed Esino, che registrano portate tra le più basse del decennio; gli invasi trattengono acqua per quasi il 74% della loro capacità.

In Toscana, c’è una drastica riduzione di portata nel fiume Serchio, sceso sotto la media storica; in calo è anche l’Ombrone, il cui flusso è ora inferiore a quello minimo vitale. In Emilia Romagna tornano sotto le medie storiche, dopo un lungo periodo d’abbondanza idrica, le portate dei fiumi appenninici: il flusso idrico del Savio, sul cui bacino si registra una marcata carenza di piogge, è inferiore sia alle medie storiche che a quanto registrato nel 2023; lo stesso vale per Reno e Taro.

Clamorosamente buona, invece, è la condizione dell’Enza, la cui portata attuale è superiore addirittura del 547% alla norma (Fonte: ARPAE)!!.Salendo a Settentrione, la fascia continentale del Paese sta vivendo una stagione idricamente straordinaria dopo il dramma della siccitosissima annata 2022 e dell’inverno 2023, il più asciutto di sempre al Nord. In Liguria è in calo il livello del fiume Vara, mentre quelli di Entella, Magra ed Argentina restano sostanzialmente invariati questa settimana. Oggi i grandi laghi trattengono volumi idrici, superiori anche a quelli invernali o primaverili di annate idrologiche umide (Fonte: Enti Regolatori dei Grandi Laghi). In 7 giorni, il fiume Po vede ridursi nettamente il flusso in alveo, mantenendo generalmente, però, portate al di sopra delle medie mensili. In Piemonte si registra un surplus idrico, dall’inizio dell’anno idrologico, di ben il 44%!

Questa settimana, però, le portate fluviali segnano una battuta d’arresto e, per la prima volta da molti mesi, la portata del Tanaro torna al di sotto della media del periodo. In Valle d’Aosta una leggera decrescita si segnala per la Dora Baltea che però, grazie alla tuttora presente fusione delle riserve nivali in quota, continua a registrare portate superiori di oltre il 152% alla media; bene anche il torrente Lys con oltre sei metri cubi di flusso al secondo. Pure in Lombardia le riserve idriche sono ai massimi (+45%), grazie anche alla presenza ancora abbondante di neve sulle vette (indice Snow Water Equivalent: mln. mc. 427,4 ). La portata del fiume Adda è attualmente di circa 308 metri cubi al secondo, quando la media degli scorsi 6 anni era mc/s 173,5 (Fonte ARPA Lombardia). Si riducono, infine, le portate dei fiumi veneti, il cui flusso resta consistente nella maggior parte degli alvei (Bacchiglione +29%, Brenta +16%, Livenza +36%) ed incredibilmente abbondante nell’Adige (mc/s 436, cioè +63% sulla media mensile). Il Piave, invece, scende sotto media pur in un anno straordinariamente ricco d’acqua nella regione, dove il surplus pluviometrico è finora del 53%!

“L’odierna fotografia dell’Italia idrica – ha concluso Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI - è quella di un Nord sovrabbondante d’acqua e di un CentroSud arso dalla siccità, dove sono a rischio asset economici importanti quali l’agricoltura ed il turismo. Va assunta consapevolezza, ad ogni livello, che il clima è cambiato e che necessita un nuovo modello per il territorio, dove resilienza non può che accompagnarsi con manutenzione, infrastrutture ed innovazione.”

LAZIO: CRESCE LA PREOCCUPAZIONE PER LA STAGIONE IRRIGUA

Il Consorzio di bonifica Valle Liri (con sede a Cassino, in provincia di Frosinone), a causa del perdurare del periodo siccitoso, è stato costretto a fermare l’impianto irriguo di Aquino Castrocielo Piedimonte San Germano, alimentato dal Lago di Capo d’Aqua. L’interruzione è avvenuta il 25 Luglio u.s. e si ripeterà martedì 30 Luglio p.v. per l’intera giornata.

BIOSENSORI, LUMINESCENZE NATURALI, INTELLIGENZA ARTIFICIALE: PRESENTATE LE NUOVE FRONTIERE DELLA RICERCA ANBI-UNIVERSITA’

VINCENZI: “CHIUNQUE POTRA’ TESTARE LA QUALITA’ DI UN BENE SEMPRE PIU’ PREZIOSO COME L’ACQUA. IL DRAMMA IDRICO DEL SUD ITALIA È UN MONITO PER IL PAESE”

“Il dramma idrico, che incombe su larga parte dell’economia tutta ed agricola, in particolare, del CentroSud, è il prologo a nuove guerre dell’acqua, di cui l’immagine dei capi animali, abbattuti in Sicilia per l’impossibilità di alimentarli, è la fotografia più tragica. È evidente che è a rischio la tenuta sociale del Paese oltre che quella della filiera del cibo. La storia climatica recente insegna che quanto si sta ora registrando al di sotto della linea appenninica potrebbe ripetersi tra pochi mesi al Nord, dove la ridotta presenza di bacini impedisce di tesaurizzare la sovrabbondanza idrica di quest’anno”: ad evidenziarlo è stato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI.

“Da anni stiamo denunciando l’evolversi delle conseguenze della crisi climatica ed il nostro modus operandi è sempre quello di proporre soluzioni concrete ai problemi emergenti: dal Piano di Efficientamento della Rete Idraulica al Piano Invasi, dal miglior consiglio irriguo di Irriframe alla certificazione di sostenibilità idrica Goccia Verde. In questo solco si posizionano le recenti sperimentazioni condotte da Università di Bologna e Consorzio C.E.R.-Canale Emiliano Romagnolo nel Centro di Ricerca Acqua Campus ed al centro del progetto comunitario Farmwise” ha aggiunto Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI.

“Da anni stiamo denunciando l’evolversi delle conseguenze della crisi climatica ed il nostro modus operandi è sempre quello di proporre soluzioni concrete ai problemi emergenti: dal Piano di Efficientamento della Rete Idraulica al Piano Invasi, dal miglior consiglio irriguo di Irriframe alla certificazione di sostenibilità idrica Goccia Verde. In questo solco si posizionano le recenti sperimentazioni condotte da Università di Bologna e Consorzio C.E.R.-Canale Emiliano Romagnolo nel Centro di Ricerca Acqua Campus ed al centro del progetto comunitario Farmwise” ha aggiunto Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI.

Si tratta di una ricerca triennale, finanziata con 6 milioni di euro dalla Commissione Europea e di cui è capofila, l’Università svedese di Lund (oltre all’Italia sono coinvolti anche Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Regno Unito, Ucraina, Finlandia). Le prime risultanze riguardano biosensori capaci di individuare inquinanti nelle acque, fondamentali soprattutto nella prospettiva di maggiore utilizzo delle acque reflue, fortemente sollecitata dall’Unione Europea.

“Le acque reflue, per noi, possono essere un’utile integrazione irrigua, di cui però chiediamo la certificazione di salubrità per uso alimentare. I sistemi, che presentiamo, permetteranno ad ogni agricoltore, ma anche ai cittadini di poter facilmente monitorare la qualità dell’acqua utilizzata” ha indicato Vincenzi.

Sono 3 i filoni di ricerca del progetto Farmwise, di cui si inizia ora la “disseminazione” in Italia ed al cui “kick off” era presente, il VicePresidente della Commissione Ambiente della Camera, Francesco Battistoni, oltre ad Alessandro Monteleone, consigliere e ricercatore del C.R.E.A. (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria).

Il primo riguarda biosensori “green” a basso costo (simili alle cartine di tornasole) per il rilevamento di microplastiche, inquinanti organofosfati, contaminazione microbica e mercurio in acqua. Questi biosensori si basano sulla bioluminescenza, cioè la capacità di alcuni organismi di emettere luce; utilizzando questa proprietà, i biosensori rilevano la presenza di contaminanti in modo rapido, economico ed affidabile, segnalandola attraverso un'emissione luminosa, simile a quella delle lucciole. Ci sono poi i sistemi di miglioramento del suolo e dell'acqua, basati sull’utilizzo di “biochar”, un materiale derivato dal carbone vegetale ed ottenuto tramite la pirolisi di biomassa. Il “biochar” ha dimostrato proprietà di assorbimento di agenti inquinanti, come nitrati e fosfati, registrando un abbattimento dell'azoto fino all'80%; terminato tale utilizzo può essere utilizzato come ammendante agricolo, chiudendo il cerchio d’uso circolare. Infine, si stanno approntando nuove piattaforme per l’utilizzo di indicatori sulla gestione idrica sostenibile: grazie all’utilizzo di dati satellitari, database ed Intelligenza Artificiale è infatti possibile sviluppare indicatori per l'impatto della fertilizzazione sulla qualità dell'acqua e sul rischio di inquinamento da lisciviazione.

“L’obbiettivo del nostro impegno nel campo dell’innovazione è rendere facilmente fruibili i risultati della ricerche ad agricoltori, enti pubblici ed autorità preposte” ha concluso Massimo Gargano, che ha proseguito: “L’importante è agire velocemente, perché è quantomai drammaticamente attuale, anche in Italia, l’adagio indiano, che recita: quando gli uomini avranno inquinato l’ultimo fiume, abbattuto l’ultimo albero, preso l’ultimo bisonte, pescato l’ultimo pesce, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare il denaro accumulato nelle loro banche.”

NUOVE EVIDENZE DALLA RICERCA ANBI

LA SPERIMENTAZIONE IN CAMPO CONFERMA LA FUNZIONE ECOSISTEMICA DELL’IRRIGAZIONE: SUPERIRRI GARANTISCE COLTURE PIU’ SOSTENIBILI E DI QUALITA’

I risultati della ricerca ANBI confermano la determinante funzione ecosistemica di due elementi caratteristici del paesaggio rurale italiano: infatti, grazie al carbonio organico stoccato nel suolo a livello delle radici, i prati stabili sono in grado di sottrarre anidride carbonica dall’atmosfera, mentre le risaie, attraverso le ripetute sommersioni, annullano i problemi di salinizzazione ed acidificazione delle falde, particolarmente critici in caso scarsità di piogge.

“Sono risultanze di straordinario significato, perchè avvalorano la richiesta di rinvio nell’applicazione delle normative sul Deflusso Ecologico, inserita nel cosiddetto Decreto Legge Agricoltura, dimostrando la fondamentale funzione della risorsa idrica sul territorio italiano, ma anche la possibilità di suo efficientamento – ha evidenziato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI - Ora, però, servono i necessari finanziamenti; grazie agli interventi di miglioramento infrastrutturale in corso d’opera, i Consorzi di bonifica ed irrigazione ridurranno già di 1 miliardo di metri cubi il fabbisogno idrico delle campagne entro Giugno 2025. Ma non basta; bisogna fare di più per rispondere alle aspettative dell’Unione Europea, salvaguardando al contempo le esigenze di territori ammirati nel mondo e costruiti nei secoli dal lavoro dell’uomo.”

La convalida scientifica di quanto sostenuto da ANBI arriva da una sperimentazione sviluppata in Emilia-Romagna sull’uso delle risorse idriche per le due coltivazioni, introducendo tecnologie avanzate d’irrigazione, quali le paratoie automatizzate e la sensoristica “smart”: in una stagione irrigua si è ottenuto un risparmio di 3.146 metri cubi d’acqua ad ettaro per il prato stabile (31,5%) e di mc. 1.189 per il riso (8%).

La convalida scientifica di quanto sostenuto da ANBI arriva da una sperimentazione sviluppata in Emilia-Romagna sull’uso delle risorse idriche per le due coltivazioni, introducendo tecnologie avanzate d’irrigazione, quali le paratoie automatizzate e la sensoristica “smart”: in una stagione irrigua si è ottenuto un risparmio di 3.146 metri cubi d’acqua ad ettaro per il prato stabile (31,5%) e di mc. 1.189 per il riso (8%).

“E’ la rivincita delle colture definite idroesigenti a conferma che in natura l’acqua si utilizza, ma non si consuma – ha aggiunto Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI – L’esempio più evidente sono proprio le risaie che, come autentiche dighe di pianura, svolgono una funzione fondamentale anche nel ricaricare le falde, dove si preleva l’acqua per uso potabile.”

Il progetto si chiama SUPERIRRI e vede capofila, il Consorzio C.E.R. - Canale Emiliano Romagnolo in collaborazione con C.R.P.A.-Centro Ricerche Produzioni Animali, ANBI ed il centro ricerche Acqua Campus; finanziata dal Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020, la sperimentazione in campo ha comportato anche un evidente miglioramento nelle modalità operative dell’agricoltore.

Paolo Mantovi, Direttore C.R.P.A., ha aggiunto: “Il mantenimento dei prati stabili e della risicoltura deve rappresentare un impegno, che accomuna istituzioni e mondo agricolo. La conservazione dei prati stabili, un habitat determinante nella filiera dell’agroalimentare italiano di qualità, non può che passare attraverso l’innovazione, di cui le paratoie intelligenti per l’irrigazione a scorrimento, sono un esempio concreto.”

“I primi risultati del progetto SUPERIRRI – ha sottolineato Nicola Dalmonte, Presidente Consorzio C.E.R. – confermano che la strada intrapresa è quella corretta: l’introduzione di paratoie automatizzate per i sistemi irrigui di superficie consente un risparmio idrico significativo.”

“In collaborazione con istituti universitari anche internazionali – ha concluso Raffaella Zucaro, Direttrice Generale Consorzio C.E.R. – siamo quantomai orgogliosi di essere leader in progetti mirati al territorio ed esempio della costante attenzione che, ad ogni livello, i Consorzi di bonifica ed irrigazione dedicano alla vita delle comunità, tutelandone l’economia locale e le relative filiere d’eccellenza.”

LOMBARDIA: PROGETTO PER CERTIFICARE IL VALORE ECOSISTEMICO DELL’IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO

L’irrigazione a scorrimento resta un caposaldo per gli equilibri produttivi e ambientali di larga parte della pianura lombarda e non solo: con questo convincimento il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi (con sede a Milano) ha avviato il progetto Csis (Certificazione sistemi irrigui a scorrimento), anche grazie al supporto economico della Fondazione Cariplo ed in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali dell'Università Milano.

Le finalità dell’iniziativa sono state illustrate a Cornaredo, nella Cascina Baciocca, che da tempo ospita un centro di sperimentazione di meccanica agraria dell’Ateneo, dove sono già in corso sperimentazioni in campo di innovativi strumenti di gestione delle pratiche irrigue.

Le finalità dell’iniziativa sono state illustrate a Cornaredo, nella Cascina Baciocca, che da tempo ospita un centro di sperimentazione di meccanica agraria dell’Ateneo, dove sono già in corso sperimentazioni in campo di innovativi strumenti di gestione delle pratiche irrigue.

Con questa ricerca si percorreranno due linee di studio: da una parte, l’innovazione tecnologica per rendere sempre più efficiente l’adacquamento per gravità; dall’altro, l’approfondimento dei benefici ambientali, connessi a questa pratica Sarà la Fondazione Lombardia per l’Ambiente, insieme all’Osservatorio regionale per la biodiversità, a collaborare nella valutazione degli aspetti di carattere ecologico, connessi alla presenza del reticolo irriguo. In quest’ambito il progetto prevede il monitoraggio dei microhabitat dei canali, indispensabili per il mantenimento della biodiversità legata all’acqua, condizione fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente.

L’attività di ricerca prenderà in esame gli elementi territoriali come, ad esempio, le fasce inerbite lungo i canali e che offrono molteplici indicatori per la valutazione degli ecosistemi attraverso lo studio delle diverse specie animali ospitate.

EMILIA ROMAGNA: OTTIMISMO PER LA STAGIONE IRRIGUA

Con l’incremento delle temperature dell’ultima settimana entra nel vivo la stagione irrigua 2024, che vede il Consorzio di bonifica Emilia Centrale (con sede a Reggio Emilia) impegnato a soddisfare le richieste di fabbisogno idrico per le colture della pianura, un areale esteso per circa centotrentaquattromila ettari tra il Reggiano, il Modenese e il Mantovano.

L’ente consortile gestisce a fini irrigui un complesso sistema di opere idrauliche, che consentono di distribuire le acque, grazie ad un rinnovato servizio orientato verso i principi del risparmio e dell’efficientamento con un miglioramento nell’utilizzo ed una sensibile riduzione dei consumi di risorse idriche ed energetiche.

L’ente consortile gestisce a fini irrigui un complesso sistema di opere idrauliche, che consentono di distribuire le acque, grazie ad un rinnovato servizio orientato verso i principi del risparmio e dell’efficientamento con un miglioramento nell’utilizzo ed una sensibile riduzione dei consumi di risorse idriche ed energetiche.

La rete consortile è costituita da oltre tremilacinquecento chilometri di canali e quest’anno vive una stagione irrigua anomala, poiché le prime richieste sono pervenute a fine Febbraio per antibrina; successivamente ci sono state molte richieste annullate a causa della pioggia, che si è alternata anche in modo significativo nel periodo Marzo-Giugno; adesso, con l’incremento delle temperature, si entra nel vivo.

Ad oggi le richieste irrigue, soddisfatte dall’ente consorziale, sono oltre tremila, in leggero calo rispetto agli scorsi 2 anni, molto più siccitosi del 2024. Attualmente i prati stabili ed i vigneti sono le colture, dalle quali provengono le maggiori domande, ma c’è richiesta anche da parte delle coltivazioni di pomodoro, dai frutteti (pere, mele, ciliegie) e, in misura minore, dalle orticole. Un quadro tutto sommato positivo, in cui le colture non sono in stress come accaduto nel 2022 e nel 2023.

Le principali fonti di approvvigionamento per l’irrigazione sono la derivazione di Boretto dal fiume Po, le derivazioni in corrispondenza della traversa fluviale S. Michele-Castellarano sul fiume Secchia, la derivazione dal torrente Enza (in località, Cerezzola di Canossa), mediante una traversa di sbarramento, i 10 pozzi consortili (in particolare, nell’area a Sud della via Emilia), con cui viene integrata la risorsa irrigua con acqua di falda e che sono posti a Cavriago, Gaida (Montecchio), Codemondo (Reggio Emilia), Taneto (S. Ilario), S. Ilario, Ponte Enza (S. Ilario), Borrasca (Gattatico), Salvaterra (Casalgrande), Bagno (Reggio Emilia), Arceto (Scandiano). Un servizio irriguo efficace, che passa anche attraverso una capillare manutenzione ed un attento monitoraggio del territorio: nella rete di pianura le squadre consortili sono al lavoro e hanno già effettuato 500 interventi d’emergenza per la ripresa di perforazioni arginali (i cosiddetti “fontanazzi”) sui canali già invasati per la distribuzione irrigua.

VENETO: NUOVI INVASI MULTIFUNZIONE

Il Consorzio di bonifica Bacchiglione (con sede a Padova) avvierà nel prossimo Ottobre i lavori per la realizzazione di un nuovo invaso da 10 ettari in Riviera del Brenta fra i comuni veneziani di Dolo e Camponogara.

Il Consorzio di bonifica Bacchiglione (con sede a Padova) avvierà nel prossimo Ottobre i lavori per la realizzazione di un nuovo invaso da 10 ettari in Riviera del Brenta fra i comuni veneziani di Dolo e Camponogara.

Il nuovo invaso si somma a quello già presente di 2 ettari e mezzo, costruito ed in funzione già da qualche anno. In epoca di cambiamenti climatici, anche alla luce delle “bombe d’acqua” che d’estate inframmezzano periodi straordinariamente caldi, l’invaso preserva la sicurezza idraulica di un’area molto popolata e fungerà anche da area golenale, in grado di ammortizzare le piene del territorio.

L’opera sarà completata per la primavera 2026 e costerà complessivamente 4.200.000 euro, mentre l’invaso già esistente ne è costati 2. Entrambe le opere sono anche a servizio dell’agricoltura per la capacità di invasare risorsa da utilizzare nei periodi più siccitosi.

L’ente consorziale ha anche comunicato che, sempre in autunno, partiranno gli interventi di pulizia e scavo dei principali canali consortili: in particolare, saranno fatti lavori sul canale Cornio, (da Campolongo va verso Lova di Campagna Lupia) e sui principali canali di Campagna Lupia e Camponogara.

Sono interventi, che costeranno complessivamente un altro milione di euro e si concluderanno entro l'estate 2025.

FRIULI VENEZIA GIULIA: SOPRALLUOGO ALLO SCOLMATORE

Dopo il sopralluogo in primavera del Viceministro Ambiente e Sicurezza Energetica, Vannia Gava, lo scolmatore Corno-Tagliamento è tornato ad essere protagonista con la visita di amministratori dei Comuni di Pagnacco, Povoletto, Reana del Rojale, Tricesimo, Udine e di alcuni Consiglieri Regione Friuli Venezia Giulia, per iniziativa del Consorzio di bonifica Pianura Friulana (con sede nel capoluogo regionale).

È necessario, è stato riferito durante il sopralluogo, realizzare un’opera idraulica della medesima tipologia per la mitigazione del rischio idraulico lungo l’asta del torrente Cormor con una galleria scolmatrice verso il Torre. Nell’accordo Stato/Regione, firmato l’8 Marzo 2024, sono stati previsti 80 milioni di euro a favore dell’ente consortile per la sistemazione degli interventi complementari nel bacino dei torrenti Torre ed Isonzo, necessari per la loro messa in sicurezza e per predisporre i 2 torrenti a ricevere la portata prevista dal torrente Cormor.

Lo scolmatore Cormor-Torre ha caratteristiche del tutto similari all’opera idraulica oggetto del sopralluogo ed essendo quasi completamente in galleria sarà a bassissimo impatto ambientale; andrà, infatti, a sfruttare per l’opera di imbocco, in comune di Tricesimo, un abbassamento naturale, riducendo in tal modo anche le attività di scavo.

TOSCANA: ARGINI PIU’ ALTI PER CONTENERE LE PORTATE DI PIENA

Oltre mezzo milione di interventi per il canale Acque Alte Bagno: i cantieri saranno consegnati alla ditta appaltatrice entro la fine del mese: si tratta di un’opera di manutenzione straordinaria, progettata dal Consorzio di bonifica Toscana Nord (con sede a Viareggio, in provincia di Lucca) e finanziata da Regione Toscana.

Un primo lotto operativo servirà ad adeguare alla portata duecentennale gli argini del corso d’acqua. Entro breve è prevista l’aggiudicazione efficace dei lavori pari a 520.000 euro.

L’intervento prosegue le operazioni di adeguamento idraulico di un canale, che richiede la massima attenzione, perchè risulta sottodimensionato rispetto alle attuali portate previste e per questo è uno dei canali più monitorati del territorio versiliese.

VENETO: DOPO LE PIOGGE LA MANUTENZIONE AGLI ARGINI

Il Consorzio di bonifica Acque Risorgive (con sede a Venezia Mestre) è al lavoro per la messa in sicurezza degli argini del fiume Tergola, nel Padovano.

Si tratta di opere di manutenzione e rafforzamento delle sponde erose dalle abbondanti piogge di primavera.

I lavori sono eseguiti dal personale consorziale attraverso l'utilizzo di massi ed argilla per formare una scogliera naturale. Sono interventi significativi e necessari, che serviranno a consolidare le arginature franate, riportando le quote degli argini a valori tali da consentire un corretto contenimento delle acque, ripristinando i tratti franati attraverso la posa di pali e materiale lapideo. Per la durata dei lavori è stata chiusa la pista ciclabile sulla sommità arginale.

TOSCANA: UN LAVORO PER DUE ABITATI

.JPG)

Il progetto da 550.000 euro, finanziato nell'ambito del piano di interventi approvati dal Dipartimento Protezione Civile avvalendosi di Regione Toscana, prevede la realizzazione di scogliere realizzate con massi ciclopici a protezione delle sponde erose e la riprofilatura della sezione d'alveo in prossimità della frazione e del comune capoluogo.

L’attività di monitoraggio di “Cb6” ha reso evidenti importanti erosioni spondali, concentrate in 4 diversi tratti del corso d’acqua e tali da necessitare interventi urgenti di protezione per ripristinare la sicurezza delle aree adiacenti al torrente. L’intervento viene eseguito lungo circa duemiladuecento metri del torrente.

PUGLIA: MANUTENZIONE ANTINCENDIO

Il Consorzio di bonifica Capitanata (con sede a Foggia) ha avviato i lavori di pulizia e manutenzione delle piste di servizio dell’invaso di Occhito e delle fasce spartifuoco dei boschi che circondano il lago; ciò al fine di prevenire gli incendi.

Direttore Responsabile: Massimo Gargano - Registrazione Tribunale di Roma n. 559/98 del 25 novembre 1998

Redazione: Via S.Teresa, 23 - 00198 Roma - Tel. 06/844321 - Fax 06/85863616

Sito internet: anbi.it - eMail: anbimail@tin.it