NASCE IN PIEMONTE IL PROGETTO PILOTA PER IL PRIMO COMPARTO TERRITORIALE ITALIANO AD ELEVATA SOSTENIBILITÀ IDRICA

Superare la concorrenza tra settore agricolo, industriale e civile e passare da un “modello competitivo” ad un “modello sinergico” nella gestione della risorsa idrica: dopo la grande siccità, che ha colpito la regione nel 2022, sarà il Piemonte ad ospitare il primo progetto italiano di Comparto Territoriale ad Elevata Sostenibilità Idrica, capace di integrare le tante e diverse richieste d’acqua, una risorsa che, alla luce della crisi climatica in atto, non può più essere data per scontata. A realizzare il progetto pilota sarà l’Associazione Irrigazione Est Sesia (A.I.E.S.), il maggior consorzio irriguo in Italia, che collaborerà con Assoreca con lo scopo di studiare, perfezionare e definire le linee guida per rendere il modello replicabile nelle diverse aree dell’intero Paese. Il progetto verrà sviluppato nell’area di Trecate e Cerano, in provincia di Novara, dove pozzi di petrolio e piattaforme logistiche devono convivere con la risicoltura tradizionale; un’apposita sensoristica monitorerà le singole influenze sugli equilibri idrici.

.jpg) “Da sempre siamo impegnati ad assicurare un’efficiente fornitura idrica al nostro comprensorio – ha commentato Mario Fossati, Direttore Generale A.I.E.S. - Con questo progetto vogliamo mettere a disposizione della collettività tutto il know-how accumulato nel corso della nostra storia per sviluppare un sistema di gestione della risorsa idrica, ispirato ai concetti dell’economia circolare.”

“Da sempre siamo impegnati ad assicurare un’efficiente fornitura idrica al nostro comprensorio – ha commentato Mario Fossati, Direttore Generale A.I.E.S. - Con questo progetto vogliamo mettere a disposizione della collettività tutto il know-how accumulato nel corso della nostra storia per sviluppare un sistema di gestione della risorsa idrica, ispirato ai concetti dell’economia circolare.”

“Con questa iniziativa proseguiamo nella ricerca di soluzioni concrete, cui il cambiamento climatico obbliga in tutti i settori ed in quello dell’acqua, in particolare – ha evidenziato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI (Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue) - Si tratta di un primo passo per costruire il sistema idrico del futuro, non solo nel territorio piemontese, ma nell’intero Paese.”

“In sintonia con l’obbiettivo multifunzionale già presente nei nostri piani per l’efficientamento di gestione della risorsa idrica, lo scopo del progetto pilota – ha aggiunto Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI - è di sviluppare un modello efficace e replicabile per gestire il patrimonio d’acqua in modo circolare ed efficiente invece dell’attuale sistema, dove i diversi portatori d’interesse agiscono in maniera autonoma, percependosi come concorrenti.”

Primo passo per la realizzazione del Comparto Territoriale ad Elevata Sostenibilità Idrica è stato individuare un territorio caratterizzato dalla compresenza di diverse esigenze d’utilizzo della risorsa idrica: civile, industriale, agricolo. L’Associazione Irrigazione Est Sesia (con sede a Novara) ha condotto una serie di studi preliminari, basati sulla conoscenza capillare del territorio gestito tra i fiumi Ticino e Sesia, nonchè sull’esperienza accumulata in oltre cento anni d’attività; la scelta è così caduta sul territorio di Trecate e Cerano, un’area concentrata, che comprende acque sotterranee profonde e superficiali, diversi corsi d’acqua e si sviluppa intorno al Polo Industriale di San Martino, con distretti industriali anche di grandi dimensioni, oltre a centri urbani di diversa consistenza, posti in adiacenza ad aree agro-zootecniche e che l’anno scorso sono stati fortemente colpiti dal problema della siccità.

AIES provvederà a tutti i sopralluoghi necessari per sviluppare concretamente il progetto, con l’obbiettivo di presentarlo al salone Ecomondo nel prossimo Novembre. Il progetto di Comparto Territoriale ad Elevata Sostenibilità Idrica è stato ideato da Assoreca, che ha organizzato un vero e proprio gruppo di lavoro dedicato al tema della sostenibilità idrica e che ha stilato una serie di linee guida, che devono ora essere applicate; per questo ha scelto come partner fondamentale l’Associazione Irrigazione Est Sesia. Assoreca è l’associazione, che rappresenta le aziende, che in Italia operano nei settori ambiente, sicurezza, energia, salute, responsabilità sociale; conta oltre ottanta associati con quasi settemila dipendenti complessivi ed un giro d’affari medio, superiore ad un miliardo di euro.

OSSERVATORIO ANBI RISORSE IDRICHE

L’ESEMPIO DI PUGLIA E BASILICATA MENTRE LA CRISI CLIMATICA BRUCIA IL MONDO

VINCENZI: “DALLA ROMAGNA AL CADORE LA POLITICA NON PUO’ DISATTENDERE I RIPETUTI SEGNALI DEL PIANETA”

“Di fronte alle tempeste, che stanno colpendo le campagne ed al downburst, che ha travolto il Cadore, ricordandoci la fragilità dei nostri territori davanti alla crisi climatica, mi domando cosa deve succedere per evidenziare all’opinione pubblica e, in particolare, ai soggetti decisori che anche la questione idrica in Italia non è risolta? Solo la favorevole contingenza delle recenti piogge, che hanno riequilibrato 15 mesi di grave siccità, permette all’Italia di affrontare il passaggio di Caronte con relativa tranquillità, seppur differenziata da zona a zona”: a sottolinearlo è stato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI, preoccupato dagli impietosi dati mondiali: l’Asia è flagellata da tifoni e temperature ai limiti dell’umana sopportazione, l’Europa combatte contro la bolla di calore sahariana con temperature anche 10 gradi sopra la media, gli Stati Uniti sono costretti ad affrontare l’ormai consolidata alternanza tra ondate di calore ed alluvioni, il Canada è ancora alle prese con roghi che in 7 mesi hanno incenerito 10 milioni di ettari di boschi, le temperature degli oceani registrano ogni giorno nuovi record al rialzo (ad inizio settimana, l’Oceano Atlantico ha toccato la temperatura media di 20,98 gradi, cioè 0,68 gradi più della media).

.jpg) “L’esempio dell’indispensabile necessità di attrezzare idraulicamente il territorio italiano con la creazione soprattutto di nuovi bacini – ha aggiunto Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI – arriva dal Sud, dove la grande calura estiva rende necessari, maggiori quantitativi d’acqua a fini irrigui. A questo compito rispondono pienamente i molti serbatoi artificiali, presenti nel Mezzogiorno e che, grazie al surplus d’acqua invasata nei periodi piovosi, garantiscono comunque il fabbisogno necessario alla produzione agricola.”

“L’esempio dell’indispensabile necessità di attrezzare idraulicamente il territorio italiano con la creazione soprattutto di nuovi bacini – ha aggiunto Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI – arriva dal Sud, dove la grande calura estiva rende necessari, maggiori quantitativi d’acqua a fini irrigui. A questo compito rispondono pienamente i molti serbatoi artificiali, presenti nel Mezzogiorno e che, grazie al surplus d’acqua invasata nei periodi piovosi, garantiscono comunque il fabbisogno necessario alla produzione agricola.”

Il settimanale report dell’Osservatorio ANBI Risorse Idriche segnala che, negli scorsi 7 giorni, oltre quattordici milioni e mezzo di metri cubi d’acqua sono stati rilasciati dagli invasi di Basilicata e ben 18 milioni da quelli pugliesi; ciò nonostante, in entrambe le regioni, le riserve stoccate si mantengono superiori rispetto alla già ottima annata 2022 (un surplus di quasi cento milioni di metri cubi in Lucania e di circa ottanta milioni di metri cubi in Puglia). Al Nord, invece, il fiume Po è ormai tornato stabilmente a livelli di magra con portate dimezzate rispetto alla media storica e, a Torino, addirittura inferiori allo scorso anno; in Lombardia ed Emilia Romagna, segno negativo nelle portate registrate alle stazioni di Boretto e Borgoforte così come a Pontelagoscuro, dove il flusso (430,60 metri cubi al secondo) è sceso al di sotto del limite minimo (mc/s 450) per contrastare la risalita del cuneo salino. Va un po’ meglio per i “Grandi Laghi” dove, dopo il generalizzato tracollo dei volumi invasati della settimana scorsa, il Lario ed il Sebino registrano un incremento del livello idrometrico.

Il lago Maggiore invece cala, mentre l’altezza del Benaco resta sostanzialmente invariata; tutti, però, rimangono dichiaratamente sotto le media del periodo. In Valle d’Aosta, dove le temperature restano inusualmente alte (ad esempio, non scendono sotto i 14 gradi ai 2400 metri di altitudine di Gressoney), la Dora Baltea è in media storica mensile registrando, come il torrente Lys, un maggiore flusso in alveo dopo che anche le ultime nevi in quote si sono ormai sciolte (fonte: Centro Funzionale Regionale Valle d’Aosta). In Piemonte, si segnala la buona condizione del fiume Varaita, unico ad essere sopra la portata media storica, decisamente lontana, invece, per il Tanaro.

In Lombardia, la portata del fiume Adda è in crescita rispetto alla scorsa settimana così come l’afflusso dal lago di Garda nel Mincio; in calo, invece, è l’Oglio. Al totale delle riserve idriche manca circa il 25% rispetto alla media storica, pur essendo superiore addirittura dell’87% a quanto registrato nel siccitosissimo 2022 (fonte: ARPA Lombardia)!

In Liguria, il livello del fiume Magra è in crescita, mentre restano stabili quelli degli altri, principali corsi d’acqua che, ad eccezione dell’Entella, godono di portate superiori alla media mensile (fonte: OMIRL). In Emilia Romagna, mentre i fiumi Reno e Secchia evidenziano una condizione di insufficienza idrica, si segnalano due casi agli antipodi: il Trebbia è ancora nettamente sopra media, l’Enza ristagna al di sotto dei livelli minimi storici. In Veneto crescono i livelli dei fiumi Adige (+ m.1,30 rispetto all’anno scorso), Piave, Brenta e Livenza; in controtendenza è invece il Bacchiglione, che cala di una trentina di centimetri. In Toscana, il clima torrido ed asciutto sta condizionando la situazione dei corpi idrici: ben al di sotto della media sono le portate del Serchio e, in misura minore, di Arno e Sieve, mentre cresce l’Ombrone, che si mantiene sopra la media degli anni recenti (fonte: Centro Funzionale RegioneToscana).

Nelle Marche, tutti i fiumi sono in decrescita nelle portate, mentre i bacini artificiali stanno assolvendo pienamente alla loro funzione primaria, fornendo una grande quantità d’acqua (oltre due milioni di metri cubi in una settimana), che permette alle campagne di resistere alle ondate di calore di queste settimane; sono oltre cinquantanove i milioni di metri cubi ancora disponibili negli invasi regionali, cioè un quantitativo ben superiore agli anni passati. In Umbria, come prevedibile, il lago Trasimeno è prossimo a raggiungere il livello critico di -120, sotto il quale non dovrebbe scendere per non pregiudicare l’equilibrio ecosistemico: rispetto alla media, al bacino lacustre mancano 60 centimetri d’acqua. Anche nei bacini fluviali i livelli idrometrici sono tutti decrescenti: il calo maggiore è quello della Nera, che si è abbassato di oltre novanta centimetri.

Nel Lazio, a differenza dei fiumi ciociari Liri e Sacco, le portate dei fiumi Fiora ed Aniene non subiscono evidenti cali, nonostante il clima sahariano; idem per il Tevere, che resta, però, ampiamente sotto media. Si abbassano ulteriormente i livelli del lago di Nemi (fonte: Protezione Civile Lazio).

In Abruzzo, il mese di giugno ha registrato un andamento pluviometrico sopra la media in tutte le province, accompagnato però da temperature più alte della norma (record a Teramo: + 5,7 gradi sulla media. Fonte: Servizio Agrometeo Regione Abruzzo). In Molise, si registra la buona performance del fiume Volturno, le cui acque raggiungono il miglior livello del recente quadriennio. Infine, proseguono i cali vistosi, che stanno caratterizzando i fiumi campani, pur rimanendo in linea con gli anni recenti: anche il Garigliano, dopo le ottime performance delle scorse settimane, è tornato ai livelli tipici del periodo.

VENETO: MALTEMPO BACINI LAMINAZIONE SALVANO ABITATO

.jpg) Due invasi, realizzati in anni recenti dal Consorzio di bonifica Veronese (con sede nel capoluogo scaligero) nel territorio comunale di Villafranca, hanno evitato gravi allagamenti per la località di Custoza, territorio celebre per la storia ed il vino locale, minacciata dalla piena del fiume Tione dei Monti ingrossatosi nella notte a causa di una “bomba d’acqua”.

Due invasi, realizzati in anni recenti dal Consorzio di bonifica Veronese (con sede nel capoluogo scaligero) nel territorio comunale di Villafranca, hanno evitato gravi allagamenti per la località di Custoza, territorio celebre per la storia ed il vino locale, minacciata dalla piena del fiume Tione dei Monti ingrossatosi nella notte a causa di una “bomba d’acqua”.

Tale corso d’acqua ha carattere torrentizio, ma registra un forte innalzamento di portata (usualmente assai modesta) in occasione di eventi piovosi, intensi come quello, che ha coinvolto vasta area del territorio veronese; soprattutto nella zona di Custoza, in comune di Villafranca, la piena ha iniziato ad esondare, causando forti rischi di allagamenti, che avrebbero potuto interessare i centri urbani dell’area. Per evitare questi rischi, l’ente consortile ha realizzato, con una spesa di circa seicentomila euro, 2 importanti vasche di laminazione, in località Corte Vittoria ed in località Corte Sgaripola, nella zona di Custoza.

L’invaso è regolato da 2 manufatti in calcestruzzo armato, dotati di paratoie, il cui movimento è automatizzato in funzione dei livelli idrometrici del fiume, rilevati da appositi sensori e viene controllato a distanza.

EMILIA ROMAGNA: POST ALLUVIONE NELLA ROMAGNA OCCIDENTALE SERVONO 205 MILIONI DI EURO

Dalla ricognizione dei danni fatta pervenire alla Regione Emilia Romagna risulta una necessità d’interventi, nel solo territorio del Consorzio di bonifica Romagna Occidentale (con sede a Lugo, in provincia di Ravenna), per un importo complessivo stimato in circa duecentocinque milioni di euro, di cui 185 milioni nell'ambito di pianura e 20 milioni nell'ambito collinare e montano.

.jpg) La drammatica esperienza dell’alluvione può essere considerata anche la conseguenza di una cronica carenza di canali di finanziamento pubblico per opere di adattamento al cambiamento climatico, che negli ultimi anni si è manifestato con l’alternanza di prolungati periodi siccitosi e di precipitazioni molto concentrate nell’unità di tempo. Con specifico riferimento agli eventi del Maggio scorso, gli allagamenti non hanno avuto origine nelle opere consorziali, che hanno svolto la loro funzione, ma nei corsi d’acqua naturali.

La drammatica esperienza dell’alluvione può essere considerata anche la conseguenza di una cronica carenza di canali di finanziamento pubblico per opere di adattamento al cambiamento climatico, che negli ultimi anni si è manifestato con l’alternanza di prolungati periodi siccitosi e di precipitazioni molto concentrate nell’unità di tempo. Con specifico riferimento agli eventi del Maggio scorso, gli allagamenti non hanno avuto origine nelle opere consorziali, che hanno svolto la loro funzione, ma nei corsi d’acqua naturali.

La ragione è da ricercare nella distribuzione delle piogge, che per intensità e concentrazione nel tempo hanno superato ogni precedente storico proprio nei bacini imbriferi dei fiumi, costituiti dai versanti appenninici.

Per aumentare la resilienza ad eventi di precipitazione estremi, purtroppo sempre più frequenti, vi è la necessità di investire in nuove infrastrutture costituite principalmente dalle casse di espansione, preposte a contenere le portate in eccesso dei corsi d’acqua durante la fase emergenziale per poi restituirle in alveo ad emergenza cessata.

Il Consorzio di bonifica Romagna Occidentale ha una progettualità molto avanzata e sperimentata in questo campo. Già da tempo ha inserito gli interventi di realizzazione di nuove casse d’espansione nelle proprie schede di programmazione triennale di lavori pubblici: una di queste è la cassa d’espansione del comparto idraulico Fosso Vecchio nei comuni di Bagnacavallo e Cotignola (il costo delle opere è di 60,1 milioni di euro) vastamente allagato lo scorso mese di maggio.

TOSCANA: BORRO PIU’SICURO

Ad Agosto 2022, su Bagno a Ripoli ed in particolare su Grassina, si abbatte un forte nubifragio con vere e proprie “bombe d’acqua”; ad andare in sofferenza, esondando, creando danni e rovinandosi gravemente sono soprattutto i corsi d’acqua minori, come il borro del Boscaccio, dove si registravano il cedimento dei muri spondali e del fondo alveo nel tratto più prossimo alla foce nel fiume Ema mentre, verso monte, cedimenti generalizzati delle sponde.

Ad Agosto 2022, su Bagno a Ripoli ed in particolare su Grassina, si abbatte un forte nubifragio con vere e proprie “bombe d’acqua”; ad andare in sofferenza, esondando, creando danni e rovinandosi gravemente sono soprattutto i corsi d’acqua minori, come il borro del Boscaccio, dove si registravano il cedimento dei muri spondali e del fondo alveo nel tratto più prossimo alla foce nel fiume Ema mentre, verso monte, cedimenti generalizzati delle sponde.

Ad intervenire nel giro di meno di un anno è il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno (con sede a Firenze) attraverso la stabilizzazione e il ripristino di larga parte del piccolo, ma insidioso corso d’acqua. I lavori sono stati il corazzamento del fondo, il ripristino delle porzioni di muratura laterale, la stabilizzazione delle scarpate mediante riprofilatura: si tratta di lavori che spesso passano inosservati e che invece, pur non costituendo garanzia assoluta contro gli eventi estremi, contribuiscono ad incrementare il grado di sicurezza della delicatissima zona di Bagno a Ripoli

ANBI PRESENTA DIECI OPERE PER RENDERE IDRICAMENTE PIU’ SICURO IL PAESE: CINQUE AL NORD, TRE AL CENTRO, DUE AL SUD

“Dieci significative opere, che i Consorzi di bonifica ed irrigazione stanno realizzando, grazie a finanziamenti ministeriali, non sono certo esaustive del costante lavoro svolto sul territorio per incrementare la resilienza delle comunità di fronte alla crisi climatica, in attesa di scelte politiche, che individuino fattivamente le infrastrutture idrauliche come asset strategico per lo sviluppo del Paese come già avviene, ad esempio, per le arterie stradali e le reti ferroviarie”: è questa la premessa, con cui Francesco Vincenzi, Presidente ANBI, ha presentato importanti interventi in atto lungo la Penisola: 5 al Nord, 3 al Centro, 2 nel Sud Italia.

“Porre l’attenzione su queste opere – ha aggiunto Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI – vuole solo essere un esempio di concretezza: se da un lato ribadiamo la necessità e presentiamo piani di nuove infrastrutture idrauliche per il Paese, dall’altro utilizziamo le risorse disponibili, spesso rallentate da tempi burocratici, insostenibili di fronte alla velocità dei cambiamenti climatici che, giorno dopo giorno, si stanno palesando sui nostri territori.”

Due gli interventi, che sono previsti in Veneto. Il primo, in fase finale di realizzazione a cura del Consorzio di bonifica Bacchiglione, è finalizzato all’ottimizzazione della gestione irrigua lungo la riviera del Brenta. Finanziato dal Ministero di Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste (M.A.S.A.F.) con 4.550.000 euro, prevede un risparmio idrico pari a circa il 30% (più di tre milioni di metri cubi d’acqua all’anno su una superficie di 5.250 ettari), grazie ai lavori di ricalibratura idraulica, l’automazione ed il telecontrollo di 27 manufatti; in questo quadro è stata anche creata un’area umida di 4 ettari con funzioni fitodepurative e in grado di stoccare 40.000 metri cubi d’acqua.

Sono invece solo nella fase iniziale di attuazione, i lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce del fiume Adige con la realizzazione di un bacino in alveo per trattenere fino ad ottanta milioni di metri cubi d’acqua dolce; in carico realizzativo al Consorzio di bonifica Delta Po costerà 22 milioni di euro stanziati da Regione del Veneto e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.). Si prevede il potenziamento dell’attuale struttura ormai inadeguata a fronteggiare la risalita del cuneo salino, acuita dal cambiamento climatico; saranno posate 14 paratoie idrauliche sul modello del MOSE. Anche l’Emilia Romagna può vantare 2 importanti interventi in fase di realizzazione. Uno, a cura del Consorzio di bonifica Romagna Occidentale, interessa il comune alluvionato di Conselice e quello di Argenta; si tratta dei lavori di riconversione e di adeguamento migliorativo della rete tubata di distribuzione irrigua dell’impianto “Selice Tarabina”.

Finanziato dal M.A.S.A.F. con 14.800.000 euro, punta anche ad elevare gli standard di sicurezza territoriale rispetto ai rischi di siccità e desertificazione. Interessa invece il Consorzio di 2° grado C.E.R., la riqualificazione ed il telecontrollo delle opere di derivazione dal Canale Emiliano Romagnolo lungo l’asta principale, nonché le opere di stabilizzazione e di ripristino dell’efficienza nel tratto Attenuatore – Reno. Finanziato dal M.I.T. e dalla Regione Emilia Romagna con 13.100.000 euro punterà al miglioramento di efficienza nella distribuzione idrica alle colture del territorio. In Piemonte sono previsti interventi di manutenzione straordinaria alla galleria Motto d’Oneggio, al ponte canale ed alla galleria Loreto del sistema canale Regina Elena/diramatore Alto Novarese; curati dall’Associazione Irrigazione Est Sesia costeranno 27.800.000 euro, stanziati da Regione Piemonte e M.I.T.; serviranno al miglioramento del trasporto e della distribuzione della risorsa idrica, proveniente dal lago Maggiore sul territorio delle province di Novara, Vercelli e Pavia, abbattendo le dispersioni ed aumentando il risparmio idrico ai fini irrigui.

Finanziato dal M.A.S.A.F. con 14.800.000 euro, punta anche ad elevare gli standard di sicurezza territoriale rispetto ai rischi di siccità e desertificazione. Interessa invece il Consorzio di 2° grado C.E.R., la riqualificazione ed il telecontrollo delle opere di derivazione dal Canale Emiliano Romagnolo lungo l’asta principale, nonché le opere di stabilizzazione e di ripristino dell’efficienza nel tratto Attenuatore – Reno. Finanziato dal M.I.T. e dalla Regione Emilia Romagna con 13.100.000 euro punterà al miglioramento di efficienza nella distribuzione idrica alle colture del territorio. In Piemonte sono previsti interventi di manutenzione straordinaria alla galleria Motto d’Oneggio, al ponte canale ed alla galleria Loreto del sistema canale Regina Elena/diramatore Alto Novarese; curati dall’Associazione Irrigazione Est Sesia costeranno 27.800.000 euro, stanziati da Regione Piemonte e M.I.T.; serviranno al miglioramento del trasporto e della distribuzione della risorsa idrica, proveniente dal lago Maggiore sul territorio delle province di Novara, Vercelli e Pavia, abbattendo le dispersioni ed aumentando il risparmio idrico ai fini irrigui.

Scendendo in Centro Italia va segnalata la realizzazione del nuovo impianto di derivazione del fiume Ombrone, ad impatto ambientale nullo, per la messa in sicurezza di Grosseto dal rischio alluvionale; contestualmente ridurrà le perdite idriche, permettendo un risparmio del 30% nell’acqua irrigua su un comprensorio di 3.300 ettari ed una migliore efficienza della centrale idroelettrica collegata. Costerà circa 6.300.000 euro, finanziati dal M.A.S.A.F. e sarà realizzato dal Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud.

Lo stesso Ministero ha stanziato quasi novecentodiecimila euro per la progettazione esecutiva del Sistema Integrato Ufente – Selcella - Linea Pio VI a supporto dell’irrigazione collettiva dell’Agro Pontino, curato dal Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest; i lavori consentiranno l’aumento della portata idrica nei canali irrigui, grazie ad un invaso di circa novecentomila metri cubi.

L’opera servirà 11.300 ettari coltivati, favorirà la biodiversità in alveo e contrasterà il fenomeno di risalita del cuneo salino nella falda freatica costiera. In Sardegna, grazie ad un finanziamento di 28 milioni di euro da parte di Regione e Ministero dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico (M.A.S.E.), sono finalmente iniziati i lavori per la messa in sicurezza della bassa Valle del Coghinas; si tratta di un’opera complessa il cui iter progettuale, ora finalmente sbloccato, risale ad un decennio fa. A realizzare l’intervento sono il Consorzio di bonifica Nord Sardegna ed il Genio Civile di Sassari.

In Campania è iniziata la rifunzionalizzazione del collettore Lignara per iniziativa del Consorzio di bonifica Destra Sele; quasi ventiquattro milioni di euro sono stati stanziati dal M.A.S.A.F. per un distretto irriguo, che riguarda una superficie di 2.086 ettari nei comuni di Eboli e Battipaglia. I lavori di adeguamento dell’impianto irriguo comprendono la realizzazione di un canale collettore in terra, che servirà anche da bacino di accumulo idrico per 30.000 metri cubi giornalieri (destinati anche alla fitodepurazione) ed una stazione di sollevamento con 6 elettropompe.

Infine, in Puglia, il Consorzio di bonifica Capitanata sta provvedendo ad ammodernamento ed efficientamento del comprensorio irriguo Sinistra Ofanto attraverso la gestione centralizzata della distribuzione d’acqua ed il monitoraggio del bilancio idrico. L’intervento costerà 12.891.800 euro a carico di Regione e M.A.S.A.F., assicurando una disponibilità d’acqua adeguata, in quantità e qualità, per le coltivazioni del comprensorio.

SARDEGNA: PRIMO IMPORTANTE PASSO VERSO IL RISPARMIO IDRICO

Il Consorzio di bonifica Nord Sardegna (con sede ad Ozieri, in provincia di Sassari) ha ricevuto il decreto di concessione del finanziamento di 8,5 milioni per un importante intervento di “manutenzione straordinaria e implementazione di un sistema di monitoraggio dei volumi irrigui su opere di intercettazione idraulica dei distretti irrigui della piana di Chilivani, del piano di Perfugas e della Bassa Valle del Coghinas”.

Si tratta del decreto relativo al primo dei 3 progetti risultati rispettivamente primo, secondo e terzo in graduatoria nel bando del Ministero Agricoltura Sovranità Alimentare Foreste, finanziato da legge 2020, che assegna in totale, all’ente consortile, 16 milioni di euro e che vedrà assegnato entro il 2023 un totale di 11,5 milioni di euro, perché si attende a brevissimo il decreto anche per il secondo progetto.

Si tratta del decreto relativo al primo dei 3 progetti risultati rispettivamente primo, secondo e terzo in graduatoria nel bando del Ministero Agricoltura Sovranità Alimentare Foreste, finanziato da legge 2020, che assegna in totale, all’ente consortile, 16 milioni di euro e che vedrà assegnato entro il 2023 un totale di 11,5 milioni di euro, perché si attende a brevissimo il decreto anche per il secondo progetto.

Al primo posto si è classificato il progetto (8,5 milioni di euro) per un intervento infrastrutturale di manutenzione straordinaria dei nodi delle 3 reti irrigue consortili ed il cui obiettivo è quello di ottimizzare la funzionalità degli impianti, ridurre le dispersioni ed abbattere i costi di manutenzione ordinaria. Secondo classificato è stato il progetto (3 milioni di euro) per la manutenzione straordinaria al sistema di accumulo e compenso dei distretti irrigui della piana di Chilivani, del piano di Perfugas e della Bassa Valle del Coghinas: consentirà di impermeabilizzare tutte le vasche di accumulo che non sono state oggetto di manutenzione negli ultimi anni, riducendo dispersioni di risorsa ed in alcuni casi riattivando la funzionalità delle vasche.

Al terzo posto, infine, c’è il progetto (4,5 milioni di euro) per la manutenzione straordinaria e l’implementazione di un sistema di monitoraggio dei volumi idrici utilizzati nei 3 comprensori irrigui: i lavori permetteranno di intervenire sul sistema di distribuzione realizzando un controllo “da remoto”.

VENETO: UNIVERSITA’ STUDIERA’ STOCCAGGIO OTTIMALE DELL’ACQUA

È stato firmato l’accordo tra Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF) Università Padova e Consorzio di bonifica Bacchiglione (con sede a Padova) per lo sviluppo del progetto di analisi sperimentale su invasi per lo stoccaggio ottimale dell’acqua e riuso a scopo irriguo.

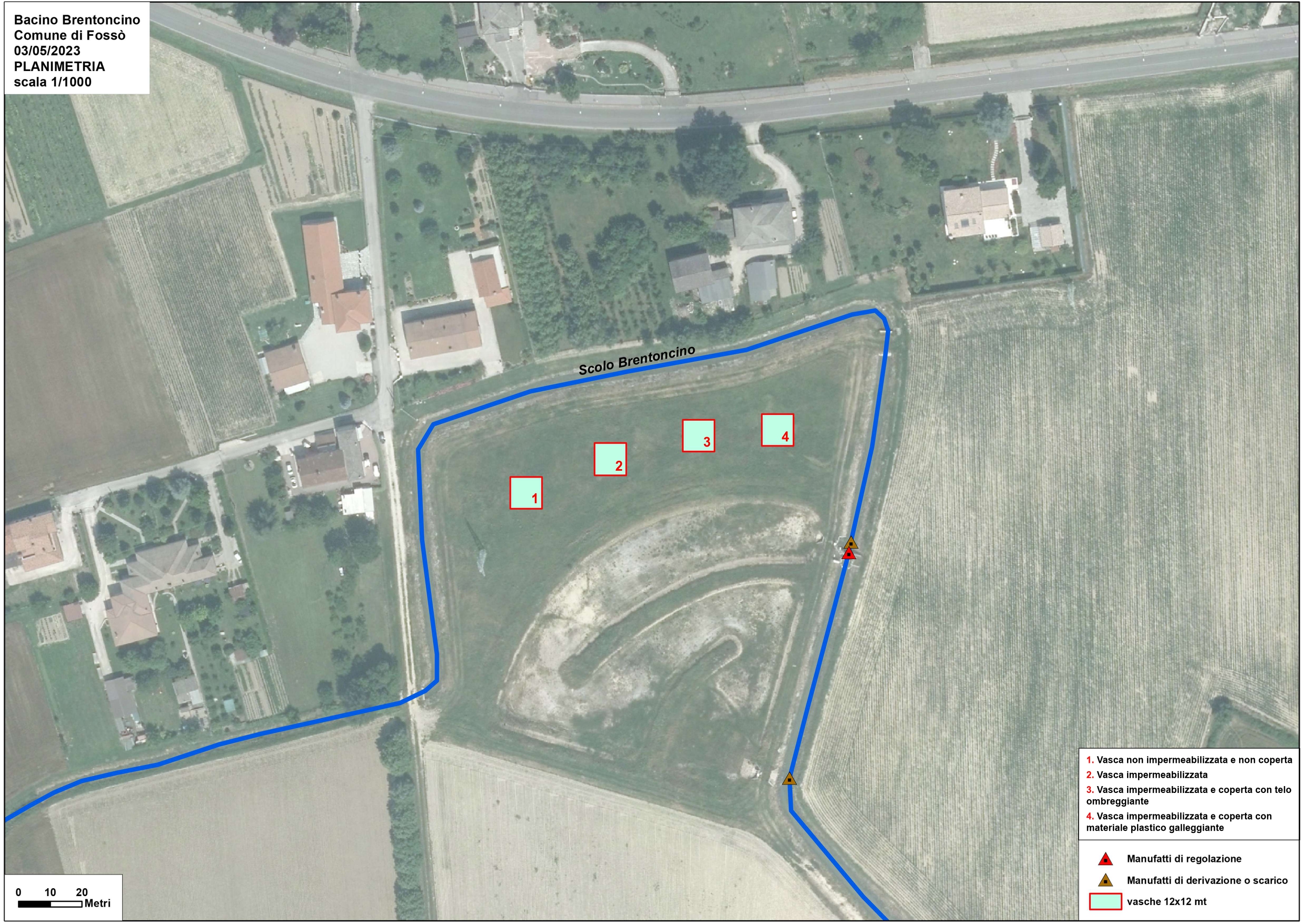

L’intervento prevede la costruzione di un sito pilota presso l’area umida lungo lo scolo Brentoncino al confine tra i comuni di Fossò e Stra. L’obiettivo dell’intervento è quello di ottimizzare la disponibilità delle risorse idriche in condizioni di forte siccità. Il progetto prevede la costruzione di 4 bacini per lo stoccaggio dell’acqua, sostenibili e a basso impatto ambientale. Gli invasi avranno diverse caratteristiche strutturali per permettere la sperimentazione: 3 bacini su 4 verranno impermeabilizzati e 2 verranno coperti con materiali diversi.

L’intervento prevede la costruzione di un sito pilota presso l’area umida lungo lo scolo Brentoncino al confine tra i comuni di Fossò e Stra. L’obiettivo dell’intervento è quello di ottimizzare la disponibilità delle risorse idriche in condizioni di forte siccità. Il progetto prevede la costruzione di 4 bacini per lo stoccaggio dell’acqua, sostenibili e a basso impatto ambientale. Gli invasi avranno diverse caratteristiche strutturali per permettere la sperimentazione: 3 bacini su 4 verranno impermeabilizzati e 2 verranno coperti con materiali diversi.

Lo scopo principale è quello di quantificare la velocità di evaporazione dell’acqua durante la stagione estiva e minimizzare le perdite, in modo da poter disporre della risorsa idrica da utilizzare per l’irrigazione in condizioni di forte siccità. Il progetto pilota vuole sperimentare una progettualità, che possa essere replicata in altri contesti finanziabili con fondi pubblici. Obbiettivi del progetto sono anche il mantenimento ed il miglioramento degli ecosistemi, il recupero delle biodiversità, la tutela degli habitat per le specie animali e vegetali delle zone umide.

L’opera è stata finanziata al 50% dall’Ateneo patavino nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed al 50% dall’ente consorziale.

LOMBARDIA: SICUREZZA IDRAULICA ED IRRIGUA IN UNA SOLA OPERA

Un occhio all’irrigazione ed uno alla sicurezza idraulica del territorio: anche il nuovo impianto “Gambolo” del Consorzio di bonifica Garda Chiese (con sede a Mantova) mette insieme le 2 funzioni cardine del sistema consortile.

Lungo il fiume Oglio al confine tra le province di Mantova e Cremona, l’intervento ha visto la realizzazione di un impianto idrovoro, in grado di convogliare nell’alveo fluviale le acque di piena dell’omonimo canale di scolo Gambolo; questo consente, quando i livelli raggiunti dallo scolo non permettono lo scarico a gravità, di mettere in sicurezza le aree lungo l’argine maestro con l’attivazione di una pompa idrovora da 600 litri al secondo.

Lungo il fiume Oglio al confine tra le province di Mantova e Cremona, l’intervento ha visto la realizzazione di un impianto idrovoro, in grado di convogliare nell’alveo fluviale le acque di piena dell’omonimo canale di scolo Gambolo; questo consente, quando i livelli raggiunti dallo scolo non permettono lo scarico a gravità, di mettere in sicurezza le aree lungo l’argine maestro con l’attivazione di una pompa idrovora da 600 litri al secondo.

L’impianto “Gambolo” di Carzaghetto, frazione di Canneto sull’Oglio, è diventato anche il perno di una rete irrigua a servizio di 720 ettari, grazie all’opera di sollevamento delle acque dal fiume con una portata massima di 580 litri al secondo. La nuova derivazione dall’Oglio va così ad integrare le disponibilità dei canali esistenti (Gambolo, vaso Canneta e scolo Malangola), gestiti dall’impianto di rilancio di Casalromano, il cui reticolo secondario è stato ricalibrato e adeguato.

I lavori hanno riservato particolare attenzione al con- testo paesaggistico dell’area, che fa parte del Parco regionale Oglio Sud; all’inaugurazione dell’opera era presente Alessandro Beduschi, Assessore Agricoltura Regione Lombardia.

EMILIA ROMAGNA: INAUGURATO PONTE “SOUL”

Nell'Appennino Bolognese si è tagliato il nastro del nuovo ponte ciclopedonale, che attraversa il fiume Reno. L'opera, pronta per l'avvio del celebre Porretta Soul Festival, collega i nuovi impianti sportivi di Alto Reno Terme con il percorso pedonale, che si trova sulla destra del fiume, dove verrà realizzato un ampio parcheggio pubblico.

Quello inaugurato è un ponte "strallato" di ultima generazione, cioè, sospeso sul fiume, pesa 50 tonnellate ed è lungo 56 metri, realizzato interamente in acciaio. Prima di posizionare la struttura, sono state create tutte le condizioni di sicurezza idraulica per l’opera, grazie ad interventi di prevenzione del rischio fluviale come il consolidamento di 20 metri spondali con massi di pietra. Il costo del ponte è pari a 573.000 euro, più 130.000 euro di opere accessorie; l’importo è stato reso interamente disponibile dal Comune di Alto Reno Terme, che ha affidato al Consorzio di bonifica Renana (con sede a Bologna), la progettazione e la realizzazione della struttura, attuata tra Novembre 2022 e Luglio 2023.

Quello inaugurato è un ponte "strallato" di ultima generazione, cioè, sospeso sul fiume, pesa 50 tonnellate ed è lungo 56 metri, realizzato interamente in acciaio. Prima di posizionare la struttura, sono state create tutte le condizioni di sicurezza idraulica per l’opera, grazie ad interventi di prevenzione del rischio fluviale come il consolidamento di 20 metri spondali con massi di pietra. Il costo del ponte è pari a 573.000 euro, più 130.000 euro di opere accessorie; l’importo è stato reso interamente disponibile dal Comune di Alto Reno Terme, che ha affidato al Consorzio di bonifica Renana (con sede a Bologna), la progettazione e la realizzazione della struttura, attuata tra Novembre 2022 e Luglio 2023.

Anche per questo intervento, l’ente consortile ha svolto il suo ruolo di ente strumentale a servizio delle amministrazioni locali (Comuni e Unioni dei Comuni): infatti, nel decennio trascorso, l’ente consorziale ha progettato e realizzato in Appennino 586 interventi ed effettuato 1.100 sopralluoghi tecnici con un investimento complessivo in opere, pari a € 35.500.000,00 (vale a dire una media di 3.500.000 euro annui su 3.900.000 euro di contribuenza incassata annualmente dall'area collinare e montana).

TOSCANA: NUOVI LAVORI STRAORDINARI

Partiranno, in autunno, importanti lavori, che vanno ad incidere sulla sicurezza idraulica della zona attorno all’ospedale Versilia tra Marina di Pietrasanta e Lido di Camaiore. Si tratta di un finanziamento contro il dissesto idrogeologico di 520.000 euro, che lo Stato ha assegnato alla Regione Toscana, che si affida per l’esecuzione al Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord (con sede a Viareggio, in provincia di Lucca).

Nello specifico, l’intervento riguarda la sistemazione di un tratto di argini del canale Bagno, che saranno rinforzati e rialzati per adeguare il corso d’acqua ad una portata duecentennale.

Si lavorerà dunque su un nodo idraulico complesso, che riceve le acque alte dei canali Bagno, Teso, Baccatoio e tutte le acque basse delle campagne di Pietrasanta e Lido di Camaiore: lì convergono, infatti, i canali storici principali e tutta la rete dei canali di bonifica, realizzati nei primi anni del ‘900 per prosciugare le antiche paludi. Si tratta di zone oggi non più agricole ma sulle quali insistono attività artigianali, commerciali ed abitative.

Saranno rialzati circa 320 metri di argini esistenti per portarli fino alla quota di 3,5 metri. Il lavoro prevede il riporto di terra sulla sommità e sulle scarpate che resteranno in materiale naturale e saranno rinverditie dalla vegetazione spontanea, mantenendo inalterato il paesaggio. Sul fondo del canale, inoltre, verranno create “asole” per permettere lo scambio con la falda sottostante e quindi per rendere il più naturale possibile il rapporto tra l’opera e l’ecosistema fluviale.

LAZIO: PROSEGUE MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI

È stato coì eseguito l’intervento di manutenzione, in convenzione con l’Amministrazione Comunale, del canale laterale Cartiere Burgo, con la rimozione e sfalcio della vegetazione, che limitava il deflusso delle acque. Sempre nel comune di Sora sono stati effettuati interventi di manutenzione del torrente Lacerno, del fosso Schitelli e nel distretto tessile sito nella zona industriale. Sono stati inoltre eseguiti interventi di manutenzione sul fosso Schito, sito nel comune di Broccostella e sul rio Fontechiari, nel comune di Fontechiari.

È di primaria importanza che gli interventi di manutenzione ordinaria vengano effettuati nelle tempistiche e nelle modalità pianificate dai tecnici consortili, affinché siano propedeutici alla mitigazione del rischio idrogeologico.

Direttore Responsabile: Massimo Gargano - Registrazione Tribunale di Roma n. 559/98 del 25 novembre 1998

Redazione: Via S.Teresa, 23 - 00198 Roma - Tel. 06/844321 - Fax 06/85863616

Sito internet: anbi.it - eMail: anbimail@tin.it