ALLUVIONE IN ROMAGNA: IDROVORE DA TUTTA ITALIA PER PROSCIUGARE IL TERRITORIO

LA REGIONE RICONOSCE L’ECCEZIONALE IMPEGNO DEI CONSORZI DI BONIFICA

L’APPELLO DI ANBI: OGGI TRA GLI ANGELI DEL FANGO MA DOMANI DA SOLI NON CE LA POTREMO FARE

Sono oltre un centinaio le pompe idrovore, arrivate anche da altre zone d’Italia insieme a mezzi operativi e personale, manovrate dai Consorzi di bonifica unitamente alla Protezione Civile per contribuire, sotto il coordinamento degli enti preposti, al contenimento ed al prosciugamento della disastrosa alluvione, che da giorni sta sommergendo ampi territori della Romagna; tali pompe si integrano con le stazioni idrovore già esistenti, riuscendo così a smaltire una quantità di risorsa idrica, maggiore rispetto a quella, per cui le centrali sono state progettate. Nei giorni scorsi, gli enti consortili hanno potuto contare anche su impianti idrovori mobili, arrivati in Romagna dalla Slovenia e dalla Slovacchia.

.jpeg) “Abbiamo avuto la soddisfazione di vedere riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna nelle parole dell’Assessore, Alessio Mammi, il nostro, grande sforzo di concreto aiuto, nel segno della solidarietà operativa, che da sempre caratterizza questo mondo consortile” ha evidenziato Francesco Vincenzi, Presidente nazionale, ma anche di ANBI ER.

“Abbiamo avuto la soddisfazione di vedere riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna nelle parole dell’Assessore, Alessio Mammi, il nostro, grande sforzo di concreto aiuto, nel segno della solidarietà operativa, che da sempre caratterizza questo mondo consortile” ha evidenziato Francesco Vincenzi, Presidente nazionale, ma anche di ANBI ER.

Permane intanto preoccupante la situazione nella parte più depressa nel comprensorio del Consorzio di bonifica Romagna Occidentale, a ridosso del fiume Reno, dove insiste l’abitato di Conselice tuttora allagato. Vigilato speciale è il collettore generale della rete di bonifica nel territorio compreso tra gli alvei di Sillaro e Santerno, che è il canale di bonifica in destra di Reno: è un collettore della portata di circa centocinquanta metri cubi al secondo e che raccoglie le acque di pioggia di tutto il reticolo di bonifica.

Essendosi scaricati 400 milioni di metri cubi d’acqua, il destra Reno si è sovraccaricato oltre la sua portata di progetto, subendo una rotta nei pressi di Conselice. Ora la priorità è alleggerire il carico idraulico del destra Reno, attraverso pompaggi dal canale nei fiumi pensili; l’insieme dei gruppi idrovori dovrebbe ridurre di un decimo l’attuale portata nel tratto iniziale, provocando l’abbassamento di pochi centimetri nel livello idrico del collettore, sufficiente però ad evitare altre esondazioni. Grazie alle idrovore mobili, fornite tramite l’unità di coordinamento dei Consorzi di bonifica emiliano-romagnoli, si riesce attualmente ad avere una complessiva capacità di pompaggio, che è 10 volte superiore a quella degli impianti idrovori stabili.

“Ci vorrà tempo per far defluire tutta l’acqua, che ha inondato il territorio di pianura – ha evidenziato Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI (Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue) - Poi sarà il tempo della conta dei danni anche per il sistema della Bonifica. Basti pensare che, ad iniziare dal canale C.E.R. che ha stupito il mondo, gran parte della rete idraulica minore, prima invasa dall’acqua tracimata dai fiumi ed ora impegnata a farla defluire, è deputata anche al trasporto d’acqua per l’irrigazione, che produce cibo. Ripulirla dalle tonnellate di fango, lasciate dall’inondazione, sarà opera complessa e costosa, cui i Consorzi non potranno certo far fronte con le risorse di bilanci destinati all’ordinaria manutenzione. Dovendo, per legge, chiudere i conti in pareggio, necessiteranno solleciti finanziamenti straordinari per non pesare sulle economie di consorziati, già colpiti dagli ingenti danni dell’alluvione. Sarà questa quella, che definiremmo la lunga emergenza.”

EMILIA ROMAGNA: EMERGENZA ALLUVIONE NASCE UFFICIO COORDINAMENTO CONSORZI BONIFICA

Il sistema artificiale di bonifica è nato e si è sviluppato nel tempo per consentire la corretta regimazione delle acque in montagna ed in pianura, convogliando i flussi e facendo defluire le acque meteoriche in canali e fiumi fino al mare: questa naturalmente è la condizione-modello per consentire la vivibilità dei comprensori e lo sviluppo delle sue comunità che, proprio grazie alle acque di bonifica vocate all’irrigazione ed all’approvvigionamento agricolo, hanno saputo creare le basi del “made in Italy” noto a livello mondiale.

E’ fuor di dubbio quindi che, nelle aree romagnole e bolognesi, interessate dai 2 drammatici e straordinari fenomeni alluvionali di Maggio, il sistema sia stato letteralmente investito da una quantità di risorsa idrica fuoriuscita dai fiumi assolutamente imprevedibile, che comunque l’attività dei Consorzi di bonifica ha immediatamente cercato di allontanare, non solo per liberare la propria rete consortile, ma anche in soccorso ai territori così tragicamente colpiti. Il personale si è subito schierato in prima linea e sta tuttora contribuendo, in modo decisivo, al progressivo smaltimento delle acque in esubero, al fianco della Protezione Civile e di tutti i volontari, che si stanno prodigando nei diversi comuni interessati. L’ANBI è riuscita a “fare sistema” e la solidarietà a livello nazionale ha permesso di poter contare in tempi su aiuti, tecnici e umani, arrivati subito dai Consorzi più vicini dell’Emilia Romagna e subito dopo dalla gran parte della penisola.

E’ fuor di dubbio quindi che, nelle aree romagnole e bolognesi, interessate dai 2 drammatici e straordinari fenomeni alluvionali di Maggio, il sistema sia stato letteralmente investito da una quantità di risorsa idrica fuoriuscita dai fiumi assolutamente imprevedibile, che comunque l’attività dei Consorzi di bonifica ha immediatamente cercato di allontanare, non solo per liberare la propria rete consortile, ma anche in soccorso ai territori così tragicamente colpiti. Il personale si è subito schierato in prima linea e sta tuttora contribuendo, in modo decisivo, al progressivo smaltimento delle acque in esubero, al fianco della Protezione Civile e di tutti i volontari, che si stanno prodigando nei diversi comuni interessati. L’ANBI è riuscita a “fare sistema” e la solidarietà a livello nazionale ha permesso di poter contare in tempi su aiuti, tecnici e umani, arrivati subito dai Consorzi più vicini dell’Emilia Romagna e subito dopo dalla gran parte della penisola.

È chiaro che il contributo offerto doverosamente dalle bonifiche al territorio – ha commentato il Presidente di ANBI ed ANBI Emilia Romagna, Francesco Vincenzi - anche al di fuori delle proprie aree di competenza, si è dimostrato e si dimostra importantissimo per tutta la comunità, che stiamo sostenendo. Già dalle prime ore abbiamo cercato di affiancare con ulteriori uomini e mezzi i Consorzi direttamente coinvolti. Un rapido check di quanto fatto per il territorio romagnolo ci consegna oggi il report di un’azione operativa con oltre seicento maestranze e con 210 impianti idrovori mobili, posizionati nei tratti che maggiormente ne avevano necessità, aggiungendosi alle 30 pompe idrovore già esistenti negli impianti stabili dei Consorzi alluvionati.”

Proprio grazie a queste professionalità e dotazione tecnica che la rilevante azione dei Consorzi può contare oggi su uno staff di coordinamento U.C.C. (Ufficio Coordinamento Consorzi), che quotidianamente lavora, a stretto contatto ed in sinergia con i responsabili del C.O.R. (Centro Operativo Regionale) Protezione Civile Emilia Romagna.

Ad oggi la quantità d’acqua, che viene allontanata grazie a questo intenso lavoro, è pari 350 metri cubi al secondo.

“Voglio ringraziare di cuore tutti i Consorzi e tutti i nostri uomini per quello che stanno facendo” ha concluso il Presidente, Vincenzi.

DOPO LE IDROVORE DA TUTTA ITALIA, ECCO I DRONI DELLA BONIFICA PER FOTOGRAMMARE IL TERRITORIO

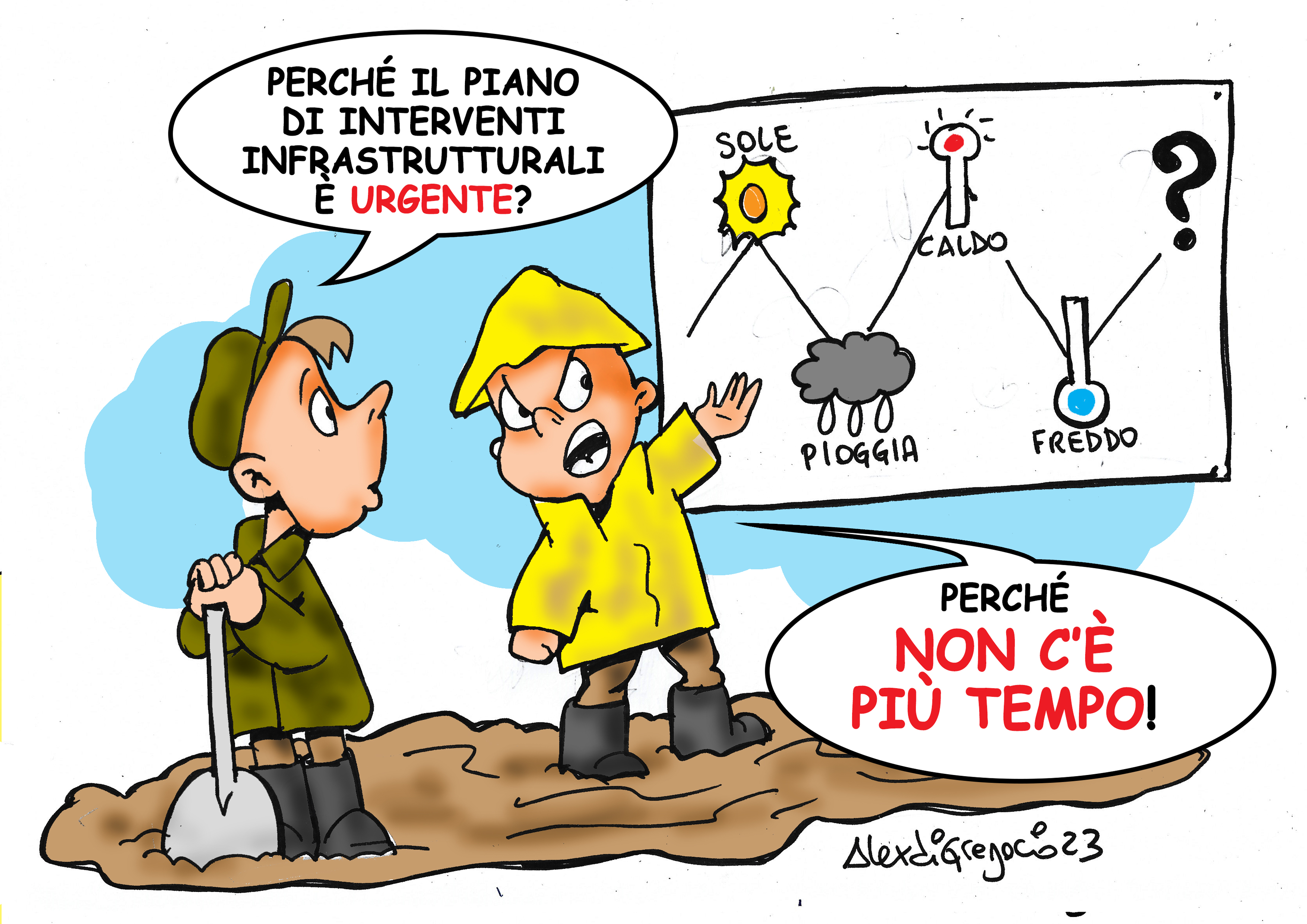

ANBI: LA CRISI CLIMATICA SUPERA QUALSIASI STATISTICA SENZA L’URGENTE AVVIO DI UN PIANO DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI. CRESCE ESPONENZIALMENTE IL RISCHIO PER IL FRAGILE TERRITORIO ITALIANO

“Credo che l’azione di operatori e mezzi dei Consorzi di bonifica, che continuano a mobilitarsi da tutta Italia, sia la più efficace rappresentazione di una tragedia, che sa di passato, guardando però al futuro prossimo, che attende il nostro Paese, minacciato dalla crisi climatica”: ad invitare alla riflessione su questi giorni particolarmente difficili è stato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI.

“L’errore più grande, che dobbiamo evitare di continuare a fare, è ritenere che quanto accaduto in Romagna, pur accentuato da precipue condizioni geomorfologiche, con la velocità assunta dai cambiamenti climatici non possa ripetersi in tempi brevi in un Paese, dove il 94% dei comuni è ormai toccato dal rischio idrogeologico” ha aggiunto Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI.

Intanto, completate le manovre eccezionali di inversione del corso del Canale Emiliano Romagnolo per far defluire le acque dalle zone allagate nell’alveo del fiume Po, il Consorzio C.E.R., punto d’eccellenza dell’innovazione targata ANBI, prosegue nel supporto ingegneristico e pratico alla gestione dell’alluvione.  Su mandato della Prefettura di Ravenna, in collaborazione con il Consorzio di bonifica della Romagna e Italdron, i ricercatori di Acqua Campus C.E.R.- ANBI, hanno completato, attraverso l’uso combinato di droni con tecniche di fotogrammetria e telerilevamento, la mappatura di un’estesa area nel Ravennate, così da stimare i volumi d’acqua ancora in circolazione e identificare le zone più sensibili dal punto di vista geomorfologico. I dati raccolti permettono di creare un modello digitale del terreno, generando una mappa in tre dimensioni del territorio, ora a disposizione di quanti da giorni si stanno prodigando per allontanare le acque alluvionali. La stessa tecnologia è utilizzata anche lungo l’asta principale del canale C.E.R. per consentire di identificare eventuali danni, che le esondazioni dei torrenti appenninici possano aver causato sulle lastre e nelle arginature.

Su mandato della Prefettura di Ravenna, in collaborazione con il Consorzio di bonifica della Romagna e Italdron, i ricercatori di Acqua Campus C.E.R.- ANBI, hanno completato, attraverso l’uso combinato di droni con tecniche di fotogrammetria e telerilevamento, la mappatura di un’estesa area nel Ravennate, così da stimare i volumi d’acqua ancora in circolazione e identificare le zone più sensibili dal punto di vista geomorfologico. I dati raccolti permettono di creare un modello digitale del terreno, generando una mappa in tre dimensioni del territorio, ora a disposizione di quanti da giorni si stanno prodigando per allontanare le acque alluvionali. La stessa tecnologia è utilizzata anche lungo l’asta principale del canale C.E.R. per consentire di identificare eventuali danni, che le esondazioni dei torrenti appenninici possano aver causato sulle lastre e nelle arginature.

“Di fronte all’estremizzazione degli eventi atmosferici è evidente l’inadeguatezza della rete idraulica, seppur costruita con tempi di ritorno secolari, ma secondo modelli statistici purtroppo superati dall’accentuarsi dei fenomeni meteo – ha concluso il Presidente di ANBI - E’ come una roulette: le probabilità, che escano rosso o nero, sono al 50%, ma ciò non significa che la pallina non possa fermarsi su un colore anche più volte di seguito: purtroppo il ripetersi di eventi alluvionali sulla Romagna a distanza di pochi giorni e, per converso, il susseguirsi di disastrosi periodi siccitosi in altre zone del Paese, sono lì a dimostrarlo.”

OSSERVATORIO ANBI RISORSE IDRICHE

DI FRONTE ALL’EMERGENZA ALLUVIONALE DI ROMAGNA NON BISOGNA TACERE I GRAVI RISCHI IDROGEOLOGICI CORSI IN ALTRE ZONE DEL PAESE

Mentre inevitabilmente l’attenzione si concentrava sulla tragedia alluvionale di Romagna, in Italia si è sfiorata l’emergenza idrogeologica in altre zone, evitata solo per casualità, diverse condizioni geomorfologiche o grazie ad un territorio meno stressato: a dirlo è il report settimanale dell’Osservatorio ANBI Risorse Idriche.

I dati dimostrano che ad innescare l’inondazione nelle province di Ravenna e Forlì sono stati soprattutto gli eccezionali apporti idrici, scesi dai territori appenninici e collinari: a Bibbiana, frazione di Palazzuolo sul Senio, in 36 ore sono caduti ben 407 millimetri di pioggia (!!), mentre nello stesso lasso di tempo a Premilcuore, nel bacino del Montone, se ne sono registrati mm. 368, di cui mm. 120 nelle prime 10 ore; a ciò va aggiunta un’ulteriore cinquantina di millimetri piovuti nei giorni successivi.

Sulla pianura, invece, negli stessi giorni si registrava una cumulata pluviale di circa ottanta millimetri, mentre in altre zone d’Italia si creavano le condizioni per ulteriori emergenze meteo, che devono indurre a quantomai urgenti riflessioni sulle misure di contrasto alle conseguenze della crisi climatica: a Paternò, in provincia di Catania, in 24 ore sono caduti 210 millimetri di pioggia (fonte: Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano), così come mm. 120 si sono registrati nella vicina Linguaglossa; analogamente, in diversi comuni della provincia di Nuoro, in 24 ore si sono abbattuti tra i 150 ed i 215 millimetri di pioggia, registrati a Dorgali.

.jpg) “È evidente come di fronte all’estremizzazione dei fenomeni atmosferici sia necessario un grande piano di adeguamento della rete idraulica del Paese, aumentando la resilienza dei territori. La vita delle comunità e l’economia del Paese non possono essere lasciate alla mercè degli eventi meteorologici: senza sicurezza idrogeologica non può esserci sviluppo” ha ribadito Francesco Vincenzi, Presidente ANBI.

“È evidente come di fronte all’estremizzazione dei fenomeni atmosferici sia necessario un grande piano di adeguamento della rete idraulica del Paese, aumentando la resilienza dei territori. La vita delle comunità e l’economia del Paese non possono essere lasciate alla mercè degli eventi meteorologici: senza sicurezza idrogeologica non può esserci sviluppo” ha ribadito Francesco Vincenzi, Presidente ANBI.

Nel frattempo, in tutta Italia, alvei fluviali ed invasi lacustri hanno in larga parte, ma non definitivamente, recuperato l’enorme “gap” accumulato in mesi di siccità estrema. I grandi bacini del Nord sono tornati in salute: esemplare è il caso del Sebino che, dopo settimane sotto media, ha addirittura toccato il massimo storico del periodo! Pur in evidente ripresa grazie alle abbondanti piogge, il lago di Garda (oggi al 63,6% di riempimento) resta ancora nettamente sotto i livelli medi stagionali. In Valle d’Aosta spiccano i dati di crescita delle portate nel torrente Lys e nella Dora Baltea che, lungo il corso, ha sfiorato anche i duecentonovanta metri cubi al secondo (mc/s).

Il Po raggiunge, dopo circa due anni, livelli di portata superiori alla media con punte di piena, tipiche del periodo autunnale (ad Isola S. Antonio ha superato i tremilaquattrocento metri cubi al secondo), segnando addirittura uno stato di criticità moderata a Torino.

In Piemonte, i volumi idrici trattenuti dalle dighe della Baraggia (Ravasanella, Ostola ed Ingagna), pur restando nettamente deficitari rispetto alla media del periodo, hanno ridimensionato l’enorme gap, raccogliendo in pochi giorni 2 miliardi e 300 milioni di litri d’acqua. In tutta la regione gli effetti dell’ultimo ciclone si sono ripercossi pericolosamente sulle portate dei corsi d’acqua minori, schizzate ai livelli dei più importanti fiumi italiani (ad esempio: Pellice, mc/s 362; Chisone, mc/s 250; Cervo mc/s 254).

Per fare un raffronto, l’Adda quest’anno, così come nel 2022, per lungo tempo ha avuto portate attorno ai cinquanta metri cubi al secondo, mentre il Po è arrivato a toccare, a fine dello scorso Luglio, mc/s 104! Tra gli altri fiumi piemontesi spiccano le portate ormai inusuali di Orco (mc/s 182 mc/s con punte di mc/s 237), Tanaro ( mc/s 739 con punte di mc/s 811), Stura di Lanzo (mc/s 346, con punte di mc/s 539).

A conferma di modalità pluviometriche fortemente differenziate, in Lombardia i fiumi non registrano crescite clamorose come nel confinante Piemonte: l’Adda scende addirittura di portata, toccando mc/s 148 mc/s, il valore più basso in anni recenti ad eccezione del siccitoso 2022; anche Serio ed Oglio risultano in calo. Il deficit di risorsa idrica si attesta a -26,4% rispetto alla media del periodo, ma è +52% rispetto alla problematica annata 2022 (fonte: Arpa Lombardia).

In Liguria sono in crescita le altezze idrometriche dei fiumi Magra ed Argentina, mentre calano Entella e Vara. Oltre ai dati alluvionali, in Emilia Romagna va citato il caso del fiume Secchia, la cui portata si è attestata a lungo su mc/s 226, minacciando una tracimazione, che avrebbe aggravato un già tragico bilancio; nel complesso quadro idrologico regionale sorprende il calo di portata, registrato invece dalla Trebbia. In Veneto, rispetto ad una settimana fa, i fiumi tornano a scendere: il livello dell’Adige cala di 90 centimetri, quello della Livenza di oltre un metro ed il Piave di circa sessanta centimetri; in decremento sono anche Bacchiglione e Brenta.

Crescono le portate dei fiumi in Toscana con ottime performance di Arno ed Ombrone. Dopo l’allarme dei giorni scorsi tornano a livelli più rassicuranti i fiumi delle Marche (Foglia, Esino, Sentino) nei territori maggiormente interessati dalle abbondanti piogge della settimana scorsa; stabile è la Nera mentre cresce la Potenza. Con quasi cinque milioni di metri cubi d’acqua invasata in pochi giorni, i bacini delle dighe marchigiane sono ormai a soli 6 milioni di metri cubi dal massimo volume autorizzato. In Umbria crescono i fiumi Tevere e Chiascio.

Nel Lazio, dopo aver toccato anche i 7 metri di livello idrometrico a Roma, il fiume Tevere si attesta ora ad un’altezza di circa sei metri, mentre è ancora in crescita la portata dell’Aniene. Oltre ad avere causato frane e disagi in provincia di Frosinone, il maltempo aveva provocato un repentino aumento di livello del Liri, creando apprensione per la sua tenuta; ora il livello si è stabilizzato pur rimanendo al di sopra della media degli ultimi anni. Buone notizie arrivano per i laghi di Bracciano e Nemi, i cui livelli guadagnano ancora qualche centimetro. Al Sud, i livelli del Volturno sono in forte aumento lungo tutto il corso dal Molise alla Campania, dove continua a crescere anche il Garigliano, che si attesta ad un livello ben superiore alla media del periodo.

Infine, gli invasi della Basilicata ad oggi trattengono 42 milioni di metri cubi in più rispetto all’anno scorso mentre, in Puglia, il surplus nei 4 bacini della Capitanata sfiora i quarantacinque milioni (questa settimana: +10 milioni di meri cubi).

“Accanto all’urgente necessità di efficientamento dell’esistente, la fotografia pluviometrica dell’Italia rafforza la nostra richiesta di nuove infrastrutture idrauliche, soprattutto nel Nord del Paese, ad iniziare da invasi capaci di aumentare la sicurezza idrogeologica, creando al contempo riserva idrica per i momenti di bisogno. Ancora una volta – ha concluso Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI - della recente ondata di maltempo conteremo solo i danni, incapaci di gestire una risorsa di cui, a breve, potremmo tornare a sentire la mancanza in ampie zone del Paese.”

TOSCANA: UNA SINCERA GRATITUDINE

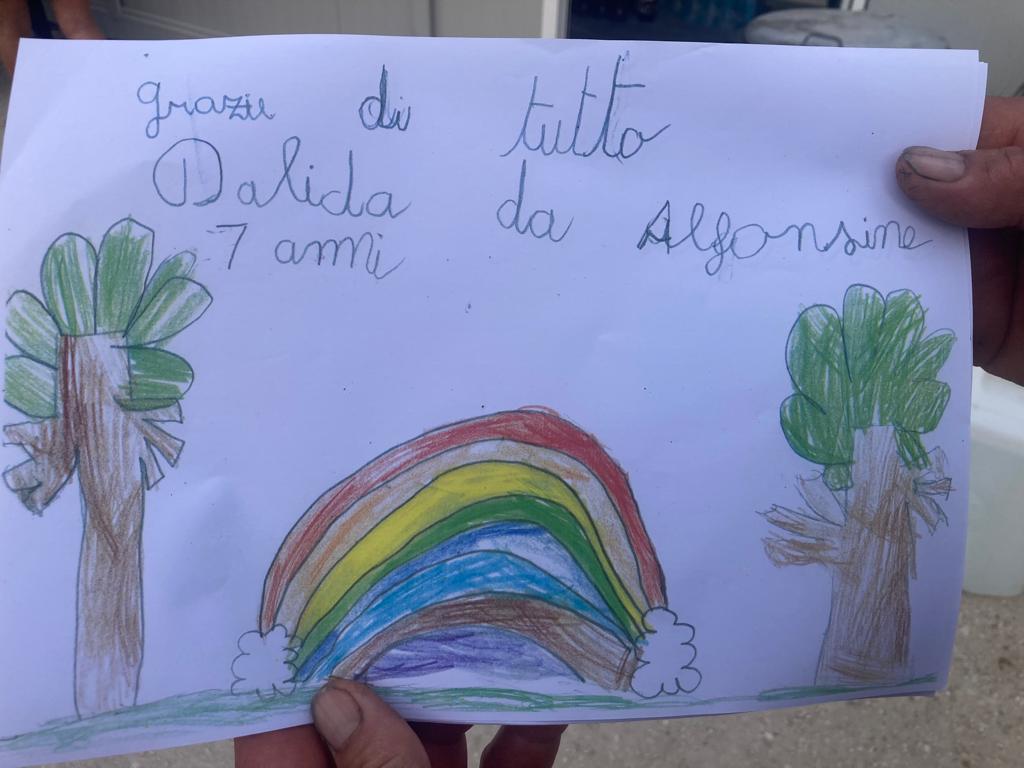

Un piccolo, grande gesto di gratitudine a chi in questi giorni ha lavorato fra acqua e fango: ad Alfonsine, in provincia di Ravenna, una bambina di 7 anni, Dalida, ha portato la colazione ai dipendenti del Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud (con sede a Grosseto), da giorni in Emilia Romagna per dare il loro contributo all’emergenza alluvionale.

Un piccolo, grande gesto di gratitudine a chi in questi giorni ha lavorato fra acqua e fango: ad Alfonsine, in provincia di Ravenna, una bambina di 7 anni, Dalida, ha portato la colazione ai dipendenti del Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud (con sede a Grosseto), da giorni in Emilia Romagna per dare il loro contributo all’emergenza alluvionale.

La piccola ha donato loro anche due disegni, un grande cuore ed un arcobaleno, con cui ha voluto ringraziare tecnici e operai per tutto il loro impegno.

“Grazie di tutto da Alfonsine, Dalida, 7 anni” si legge nel disegno e sulla confezione contenente la colazione, il messaggio della madre: “Mia figlia si è tassata per regalare la colazione ai ‘dadi’ che ci salvano”.

VENETO: FATTO IL PUNTO IN REGIONE SULLA DISPONIBILITÀ DI RISORSA IDRICA

Le precipitazioni di queste settimane rischiano far dimenticare il grave stato di siccità, che il Veneto, come gran parte del Paese, ha dovuto affrontare negli scorsi 2 anni: una situazione che, a causa dei cambiamenti climatici, è sempre più frequente con tempi di ritorno della durata di appena 3 anni e dalla quale non è possibile affermare di essere al sicuro neppure per questa stagione irrigua.

In questo scenario si è tenuto, nella sede della Regione Veneto, un importante incontro tra ANBI Veneto e l’Assessore Regionale Agricoltura, Federico Caner, per fare il punto sulla disponibilità di risorsa idrica e sulle azioni da intraprendere in base ai diversi scenari ipotizzabili. Ne è emerso che allo stato attuale, pur con le portate di fiumi ed invasi montani in ripresa, un periodo prolungato senza piogge potrebbe rievocare in estate lo spettro della siccità, con danni per la produzione agricola.

A tal proposito si è parlato di invasi, quali strumenti fondamentali per trattenere risorsa da riutilizzare nei periodi secchi, ma anche di opere da realizzare di concerto con il Ministero delle Infrastrutture per preservare le aree costiere dalla risalita del cuneo salino.

Si è parlato di programmazione e di difesa idraulica: dal dramma della Romagna ai disagi registrati ad inizio mese nella Bassa Padovana ed in Polesine, a causa del maltempo; espresso anche il plauso della Regione per il supporto che i Consorzi di bonifica veneti stanno dando alle popolazioni alluvionate.

PIEMONTE: IMPORTANTE FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALE REGINA ELENA

Ventotto milioni di euro per la manutenzione straordinaria del Canale Regina Elena e del Diramatore Alto Novarese: questo è l’importante finanziamento disposto nel corso della prima riunione della Cabina di Regia per l’Emergenza Idrica in favore della Regione Piemonte e consentirà all’Associazione Irrigazione Est Sesia (con sede a Novara), il più grande consorzio irriguo d’Italia, di realizzare 3 importanti interventi su una delle più importanti infrastrutture idriche piemontesi.

.jpg) Le decisioni prese dalla Cabina di Regia voluta dal Governo hanno riguardato 5 interventi ritenuti urgenti in altrettante regioni. Il finanziamento destinato al Piemonte riguarda opere di manutenzione straordinaria per il miglioramento della tenuta idraulica, del trasporto della risorsa idrica e del suo risparmio, interessando i comuni novaresi di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri, per un valore complessivo di 27,8 milioni di euro. Gli interventi saranno 3 e riguarderanno, nello specifico, la galleria Motto d’Oneggio, il ponte canale e la galleria Loreto.

Le decisioni prese dalla Cabina di Regia voluta dal Governo hanno riguardato 5 interventi ritenuti urgenti in altrettante regioni. Il finanziamento destinato al Piemonte riguarda opere di manutenzione straordinaria per il miglioramento della tenuta idraulica, del trasporto della risorsa idrica e del suo risparmio, interessando i comuni novaresi di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri, per un valore complessivo di 27,8 milioni di euro. Gli interventi saranno 3 e riguarderanno, nello specifico, la galleria Motto d’Oneggio, il ponte canale e la galleria Loreto.

I progetti selezionati sono stati pubblicamente presentati nella sede dell’ente consortile, presenti Marco Protopapa, Assessore Agricoltura e Matteo Marnati, Assessore ’Ambiente, Energia, Innovazione e Ricerca Regione Piemonte.

Si tratta di una prima e rapida risposta a livello statale rispetto ai problemi causati dalla siccità dell'anno scorso. Dopo oltre vent’anni, finalmente il canale Regina Elena, di proprietà del demanio regionale, riceve importanti risorse da parte del Ministero delle Infrastrutture per fare interventi utili sul canale ad ottenere 3 obbiettivi: sicurezza ed incolumità pubblica; aspetto strategico, perché preleva acqua dal lago Maggiore e la distribuisce sull’intera area che comprende tre province (Novara, Vercelli e Pavia); tutela e sviluppo del comparto di eccellenza agricola locale.

Il Piemonte a livello nazionale è tra le Regioni più attive ed attente al tema della risorsa idrica e lo dimostra il fatto che su 100 milioni di euro messi a disposizione dal Governo, siano stati destinati quasi ventotto milioni al territorio piemontese.

Il finanziamento ottenuto riguarda in particolare3 lotti presentati dall’ente consortile nel quadro di una serie più articolata di progetti esecutivi già cantierabili e sottoposti al vaglio del P.N.R.R. (Piano Nazionale Ripresa Resilienza) per oltre duecentosessanta milioni complessivi.

Questi primi 3 progetti sono stati giudicati più urgenti tra quelli, che riguardano il sistema Elena-Diramatore Alto Novarese; nello specifico, si tratta del rifacimento di un ponte canale, che consente ad un canale artificiale di superare una strada nel comune di Oleggio, per un valore di circa quattro milioni; la ristrutturazione della galleria Loreto, dove sarà realizzata una nuova vasca frangiflutti, completa di parapetto e posizionata a quota più alta; la ristrutturazione della galleria Motto d’Oneggio a Varallo Pombia.

VENETO: GRANDI OPERE ED INTERVENTI DIFFUSI PER SALVAGUARDIA DELTA PO

In un percorso, che idealmente si è dipanato dalla foce verso monte, si è tenuto, nel Museo Regionale della Bonifica Ca’ Vendramin a Taglio di Po, il convegno “Da valle a monte: nuovi scenari per il Delta del Po”, promosso dal locale Consorzio di bonifica Delta del Po unitamente all’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ed alla Fondazione Ca’ Vendramin.

Cerniera tra la pianura più urbanizzata ed il mare, il Delta del Po è un territorio estremo, che si regge in un fragile equilibrio tra natura e lavoro dell’uomo.

Cerniera tra la pianura più urbanizzata ed il mare, il Delta del Po è un territorio estremo, che si regge in un fragile equilibrio tra natura e lavoro dell’uomo.

Qui le tensioni, che si accumulano su tutta l’asta del Grande Fiume, si amplificano a causa della subsidenza e dei cambiamenti climatici. Le soluzioni per preservare questo scrigno di biodiversità sono articolate, perché problemi complessi necessitano di risposte adeguate.

Partendo da questi assunti si è parlato di siccità e desertificazione del territorio, ma anche di investimenti e delle soluzioni per il Delta oggi sul tavolo: dal risezionamento dei corsi d’acqua per aumentarne la capacità di invaso alla bacinizzazione della risorsa, tramite opere di ingegneria ad alto valore ambientale.

In particolare, si è parlato della futura barriera anti sale sul Po di Pila, il cui studio progettuale è stato recentemente finanziato con 560.000 euro dal Ministero Infrastrutture e Trasporti. Di fronte ad oltre duecento persone (amministratori, professionisti, rappresentanti delle attività produttive, a partire dall’agricoltura, associazioni ambientaliste) è intervenuto, tra gli altri, il Presidente Commissione Agricoltura Senato, Luca De Carlo. Il convegno ha rappresentato uno degli eventi di spicco, promossi da ANBI Veneto per la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione nell’ambito del programma #DeltaPoSWEEK all’interno del Festival ASVIS della Sostenibilità.

CAMPANIA: STUDENTI VISITANO DIGA TRAVERSA

Il Consorzio di bonifica Basso Volturno (con sede a Caserta), nell’ambito della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione 2023, ha ricevuto studenti ed universitari in visita agli impianti di derivazione delle acque della diga traversa di Ponte Annibale, attestata tra Capua e Bellona e che segna la fine del tratto medio del fiume Volturno e l’inizio della bassa; tra le presenze, quelle dell’Istituto Tecnico Superiore “Guido Carli” di Casal di Principe e del Dipartimento di Ingegneria dell’Università Federico II di Napoli.

Il Consorzio di bonifica Basso Volturno (con sede a Caserta), nell’ambito della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione 2023, ha ricevuto studenti ed universitari in visita agli impianti di derivazione delle acque della diga traversa di Ponte Annibale, attestata tra Capua e Bellona e che segna la fine del tratto medio del fiume Volturno e l’inizio della bassa; tra le presenze, quelle dell’Istituto Tecnico Superiore “Guido Carli” di Casal di Principe e del Dipartimento di Ingegneria dell’Università Federico II di Napoli.

Gli ospiti hanno potuto visitare gli impianti, che hanno una duplice funzione: l’irrigazione della piana inferiore del Volturno e la produzione di energia idroelettrica da parte di Enel Energia. La traversa di Ponte Annibale è un manufatto in cemento armato che, a paratoie chiuse e raggiunta la linea di massimo invaso, forma un bacino tra i comuni di Capua, Pontelatone, Piana di Monte Verna e Caiazzo, raccogliendo circa otto milioni di metri cubi d’acqua.

L’acqua, attraverso i canali adduttori in Destra e Sinistra Volturno, va ad alimentare le vasche di compenso dei rispettivi impianti. L’impianto in sinistra Regi Lagni è invece alimentato da una stazione di sollevamento, che carica un torrino piezometrico, che consente il successivo vettoriamento delle acque verso i comizi irrigui per gravità, sfruttando un tunnel, che attraversa il gruppo dei monti Tifatini.

UMBRIA: PROGETTO “SORELLA ACQUA” PREMIATE SCUOLE D’INFANZIA E PRIMARIE

Carta, plastica riciclata, tante matite colorate e fantasia; dagli occhi dei più piccoli, la consapevolezza che i cambiamenti climatici sono sempre più insistenti e imprevedibili: a chiusura degli appuntamenti nell’ambito della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, il Consorzio di bonifica Tevere Nera (con sede a Terni) ha premiato le scuole dell’infanzia e le primarie, che hanno partecipato al progetto “Sorella Acqua”.

Carta, plastica riciclata, tante matite colorate e fantasia; dagli occhi dei più piccoli, la consapevolezza che i cambiamenti climatici sono sempre più insistenti e imprevedibili: a chiusura degli appuntamenti nell’ambito della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, il Consorzio di bonifica Tevere Nera (con sede a Terni) ha premiato le scuole dell’infanzia e le primarie, che hanno partecipato al progetto “Sorella Acqua”.

Nella mostra al Cospea Village i piccoli studenti hanno esposto disegni, mappe concettuali e creazioni sul tema, quanto mai attuale, dei cambiamenti climatici. Per le scuole d’infanzia, prima classificata è stata scuola dell’infanzia Santa Maria del Rivo (sezione 3-5 anni), seguita dalla scuola dell’infanzia di Marmore e dall’IC Giovanni XXIII, scuola dell’infanzia Borgo Rivo/Bracciaiolo Per le primarie, ha vinto l’ Istituto C. Narni Centro (IV B), precedendo la scuola G. Mazzini (classi 3A e 3E) e l’I.C. Narni Scalo, scuola primaria Sandro Pertini (classe 5A).

Tutte le classi che hanno partecipato al progetto Sorella Acqua riceveranno materiale didattico dal “Tevere Nera”.

La prima classificata delle scuole primarie visiterà, accompagnata da personale consortile, il museo multimediale Hydra; questo particolare riconoscimento è stato dedicato ad Alessandro Angelella, giovane ingegnere dell’ente consorziale, scomparso a soli 34 anni nel 2021.

VINCENZI A BOLOGNA

Il Presidente ANBI, Francesco Vincenzi, interverrà nella mattinata di mercoledì 31 Maggio p.v. alla tavola rotonda “Strategie nazionali per l’adattamento al cambiamento climatico” prevista nell’ambito del seminario “Mitigazione del rischio da alluvioni, incendi, siccità. Il sistema di allertamento nazionale in epoca di cambiamento climatico”, organizzato al Savoia Regency Hotel di Bologna dal locale Ordine Ingegneri.

Direttore Responsabile: Massimo Gargano - Registrazione Tribunale di Roma n. 559/98 del 25 novembre 1998

Redazione: Via S.Teresa, 23 - 00198 Roma - Tel. 06/844321 - Fax 06/85863616

Sito internet: anbi.it - eMail: anbimail@tin.it