GIOVEDI’ A ROMA PREMIAZIONE “OBIETTIVO ACQUA”

Giovedì 26 Gennaio p.v., dalle ore 10.30, si terrà, in Palazzo Rospigliosi a Roma, la premiazione dell’edizione 2022 del Concorso Fotografico Nazionale “Obiettivo Acqua”, organizzato da ANBI, Coldiretti, Fondazione Univerde. Alla cerimonia, oltre ai Presidenti delle realtà organizzatrici (Francesco Vincenzi, Ettore Prandini, Alfonso Pecoraro Scanio), parteciperanno Luca De Carlo, Presidente Commissione Agricoltura Senato; Nazario Palmieri, Generale Corpo Forestale dei Carabinieri; Eriberto Eulisse, Executive Director Global Network of Water Museums –UNESCO; Ornella Segnalini, Assessore Lavori Pubblici ed Infrastrutture Comune Roma; Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale Coldiretti; Erasmo D’Angelis, Presidente Fondazione Earth and Water Agenda.

Il contest (sotto il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Assessorato alla Cultura del Comune di Roma, Water Museums Global Network UNESCO) ha visto oltre quattrocento foto candidate tra cui, dopo una prima selezione, sono state scelte da una giuria le 2 opere vincitrici delle sezioni “Acqua, eterno scorrere” e “#ANBI 100”, istituita in occasione del Centenario della moderna Bonifica.

Ai 2 premi principali si affiancano 3 menzioni scelte da Fondazione Campagna Amica, F.I.A.B (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), ANBI Emilia Romagna e 3 menzioni speciali.

SI PUO’ FARE:

INAUGURATA IN LOMBARDIA LA PRIMA EX CAVA DIVENUTA LAGHETTO. UN RECUPERO NELL’INTERESSE DEL TERRITORIO

Grazie ad una legge lombarda del 2017, quello di Castrezzato, nel bresciano, è il primo territorio in Italia a godere della trasformazione di un’ex cava in invaso di accumulo idrico per mitigare le conseguenze della crisi climatica: un’ormai esaurito sito estrattivo di ghiaia, presente lungo il tracciato dell’autostrada A35 Brescia-Bergamo-Milano, è diventato un bacino per assicurare la difesa idrogeologica del territorio e per accumulare acqua necessaria all’irrigazione.

“Sono le due facce di una stessa medaglia, cui l’intervento appena inaugurato dà una risposta concreta, esempio delle opportunità, previste dal Piano Laghetti, proposto dai Consorzi di bonifica e da Coldiretti” ha sottolineato Massimo Gargano Direttore Generale ANBI (Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue).

“Scavato su una superficie di 20.000 metri quadri, l’invaso Bargnana ha una capacità di 150.000 metri cubi, metà dei quali destinati a contenere le piene della roggia Trenzana-Travagliata, trasformando il pericolo di esondazione nell’opportunità di creare riserva idrica: un autentico ‘uovo di Colombo’ a servizio di un reticolo idrico, che permette l’irrigazione di oltre millecinquecento ettari” ha commentato Gladys Lucchelli, Direttore Generale ANBI Lombardia.

“Non è certo l'unico modo di affrontare la siccità – ha dichiarato Fabio Rolfi, Assessore Agricoltura Regione Lombardia - ma è un intervento strutturale importante, la cui realizzazione è stata rallentata dalla troppa burocrazia.”

Con la Legge Regionale 34/2017 è stata infatti introdotta la possibilità di utilizzare le cave dismesse o comunque non più utilizzate come bacino di accumulo per le acque meteoriche e per la laminazione delle piene; per attuare la normativa, ANBI Lombardia, attraverso il Centro Dati Acqua e Territorio Rurale (CeDATeR), ha fornito il supporto tecnico-specialistico, censendo i siti potenzialmente idonei a tali scopi.

Con la Legge Regionale 34/2017 è stata infatti introdotta la possibilità di utilizzare le cave dismesse o comunque non più utilizzate come bacino di accumulo per le acque meteoriche e per la laminazione delle piene; per attuare la normativa, ANBI Lombardia, attraverso il Centro Dati Acqua e Territorio Rurale (CeDATeR), ha fornito il supporto tecnico-specialistico, censendo i siti potenzialmente idonei a tali scopi.

“Grazie al Consorzio di bonifica Oglio Mella – ha concluso Renato Facchetti, Neopresidente dell’ente consortile – si è potuto trasformare una cava dismessa in un invaso con due funzioni: laminazione delle piene del vicino canale e riserva irrigua.”

Queste sono solo 2 delle potenzialità possibili, grazie alla multifunzionalità dei laghetti: dalla produzione di energia fotovoltaica o idroelettrica alla fruizione ambientale e turistica fino alla potabilizzazione in caso d’emergenza. In Lombardia ne sono già cantierabili 10 con un incremento di 5470 ettari irrigabili; in tutta Italia i progetti definitivi ed esecutivi, cioè pressochè eseguibili, sono 223, la cui realizzazione comporterà circa sedicimilatrecento nuove unità lavorative con un incremento di quasi quattrocentotrentacinquemila ettari nelle superfici irrigabili, favorendo anche l’incremento dall’autosufficienza alimentare del Paese.

L’obbiettivo finale, però, è assai più ambizioso: 10.000 laghetti entro il 2030, di cui il 40% a gestione consortile ed il restante di proprietà delle aziende agricole. Il tutto in sintonia con il territorio e le comunità che lo abitano: insieme verso un nuovo modello di sviluppo.

OSSERVATORIO ANBI RISORSE IDRICHE

GRANDI LAGHI AI MINIMI E PO STREMATO SARA’ IL CICLONE THOR A SALVARE UNA STAGIONE IDRICAMENTE GIA’ COMPLESSA?

E’ un “generale inverno” degradato e la cui vittima eccellente sono i grandi corpi idrici del Nord Italia: in attesa del ciclone Thor, è con questa immagine che l’Osservatorio ANBI Risorse Idriche rappresenta la contingenza meteorologica, dove le piogge continuano solo a lambire le zone settentrionali in deficit idrico, concentrandosi, invece, sull’Italia centromeridionale, flagellata anche da “bombe d’acqua”: i grandi laghi permangono tutti sotto media con percentuali di riempimento dal 20% (Sebino) al 22,4% (Lario) e l’eccezione del Benaco (37,1%), unico a non scendere anche sotto i livelli dell’anno scorso.

La quota del lago Maggiore che, nel 2022, è rimasto per ben 167 giorni sotto lo zero idrometrico, oggi è quasi un metro sotto media. Appare senza fine, il calo delle portate piemontesi del fiume Po, che a Torino ha toccato –78%; le recenti piogge si sono concentrate lungo i confini regionali, lasciando a secco i bacini centrali e meridionali.

A risentirne è anche il canale Cavour, fondamentale asta irrigua, la cui portata è oggi meno della metà della media del periodo. Sempre in Piemonte, le portate di quasi tutti i corsi d’acqua hanno tendenza negativa, inferiore, in alcuni casi, pure al 2022 (fonte: ARPA Piemonte). Piogge ai minimi anche sulla Valle d’Aosta, dove, però, soprattutto a NordOvest è tornata la neve, la cui tenuta è tuttavia condizionata dalle temperature; cala la portata della Dora Baltea, ma cresce quella del torrente Lys.

In Lombardia, calano ulteriormente i flussi dei fiumi Adda e Brembo, la cui portata (8,67 metri cubi al secondo) è inferiore a quella di Gennaio 2022 (mc/sec 9,16). Le recenti precipitazioni sono state scarse (circa cinque millimetri), con la punta nelle province di Mantova e Cremona, dove sono caduti una dozzina di millimetri di pioggia. Permanendo queste condizioni meteo, è impossibile riequilibrare l’enorme deficit nelle riserve idriche, attualmente pari al 42,5% sulla media storica ed ulteriormente inferiore al 2022 (-0,42%).

In Lombardia, calano ulteriormente i flussi dei fiumi Adda e Brembo, la cui portata (8,67 metri cubi al secondo) è inferiore a quella di Gennaio 2022 (mc/sec 9,16). Le recenti precipitazioni sono state scarse (circa cinque millimetri), con la punta nelle province di Mantova e Cremona, dove sono caduti una dozzina di millimetri di pioggia. Permanendo queste condizioni meteo, è impossibile riequilibrare l’enorme deficit nelle riserve idriche, attualmente pari al 42,5% sulla media storica ed ulteriormente inferiore al 2022 (-0,42%).

In Veneto calano i livelli dei fiumi Piave ed Adige, che ormai sfiora il record negativo del decennio scorso; il livello della Livenza scende di quasi un metro in una settimana, mentre resta praticamente invariato il Bacchiglione. Con temperature tuttora miti, il manto nevoso è scarso: raramente supera i 70 centimetri e bisogna salire fino ai 2000 metri per avere oltre un metro di coltre bianca. In Emilia Romagna migliorano le condizioni dei fiumi appenninici , che esaltano l’ormai loro carattere torrentizio, passando repentinamente da una condizione di estrema criticità idrica a picchi di piena (è il caso dell’Enza, ma anche del Taro e della Secchia).

Restano sotto media gli altri fiumi della regione e soprattutto gli invasi piacentini, praticamente vuoti e addirittura lontani dai livelli del siccitoso 2017; nel capoluogo di provincia, l’ex Grande Fiume sfiora il minimo storico!

“Di fronte ad una situazione che, seppur frastagliata, conferma la crisi dei principali corpi idrici del Paese, è necessario attivare già ora tavoli di concertazione per programmare un futuro, che si preannuncia idricamente complesso” ha chiesto Francesco Vincenzi, Presidente ANBI.

Maggiore è l’impatto del maltempo, registrato in Centro Italia.

In Toscana, le piogge di Gennaio, che si erano dapprima copiosamente concentrate nella fascia settentrionale (a Stazzema: mm. 338,4), hanno ora toccato anche le province meridionali (Abbadia S. Salvatore mm. 84,8). Tra i fiumi crescono Serchio ed Ombrone, cala l’Arno, ma tutti sono abbondantemente sopra la media (fonte: Centro Funzionale Regione Toscana). Nelle Marche tutti i fiumi hanno portate in crescita, in linea con gli anni migliori (fonte: Protezione Civile Marche); al minimo del recente quinquennio, invece, la riserva d’acqua trattenuta nei principali invasi (quasi trentasei milioni di metri cubi).

In Umbria, dove le piogge cumulate (Vallo di Nera, mm. 65) hanno provocato esondazioni dei fiumi Topino e Tevere, resta critica la condizione idrica del lago Trasimeno, mentre il livello del bacino della diga di Corbara cresce in poche ore di m. 4,36! Nel Lazio, piogge abbondanti si registrano soprattutto nel NordEst della regione (Leonessa, mm.81,5); nonostante le precipitazioni, risultano decrescenti i livelli dei fiumi Tevere ed Aniene, mentre crescono quelli di Liri e Sacco. Anche in Abruzzo si segnalano precipitazioni importanti (Castelfiume, mm. 76; Canistro, mm.70,5).

In Campania, “bombe d’acqua” si sono abbattute su alcune località principalmente di Irpinia e Beneventano, ma anche del Napoletano (in 24 ore a Montemarano sono caduti 126 millimetri di pioggia); ne consegue la netta crescita tutti i fiumi. In Basilicata i serbatoi aumentano la disponibilità idrica di oltre dodici milioni di metri cubi d’acqua. In Puglia, le piogge hanno beneficato soprattutto il Foggiano, dove sono caduti mediamente circa ventidue millimetri; l’acqua trattenuta negli invasi è così cresciuta di 4 milioni e mezzo di metri cubi in 7 giorni. In Calabria, a Mormanno nel Cosentino, in 48 ore si sono abbattuti ben 212 millimetri di pioggia, sommatisi ai mm. 75,8 della scorsa settimana.

“L’Italia, divisa dalla linea della pioggia, conferma l’immagine di un Paese, dove paradossalmente convivono minaccia idrogeologica e rischio siccità, facce di una stessa medaglia. Agli organi decisori evidenziamo la necessità di infrastrutture idrauliche per calmierare differenze sempre più marcate e capaci di incidere pesantemente sull’economia e la vita delle comunità” ha commentato Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI.

In Sicilia, infine, nonostante un autunno piovoso, le riserve idriche hanno visto una crescita contenuta (circa quattro milioni e mezzo di metri cubi in un mese), rimanendo inferiori alla media dei recenti 12 anni.

VENETO: IL 2023 INIZIATO NEL SEGNO DELLA SICCITÀ

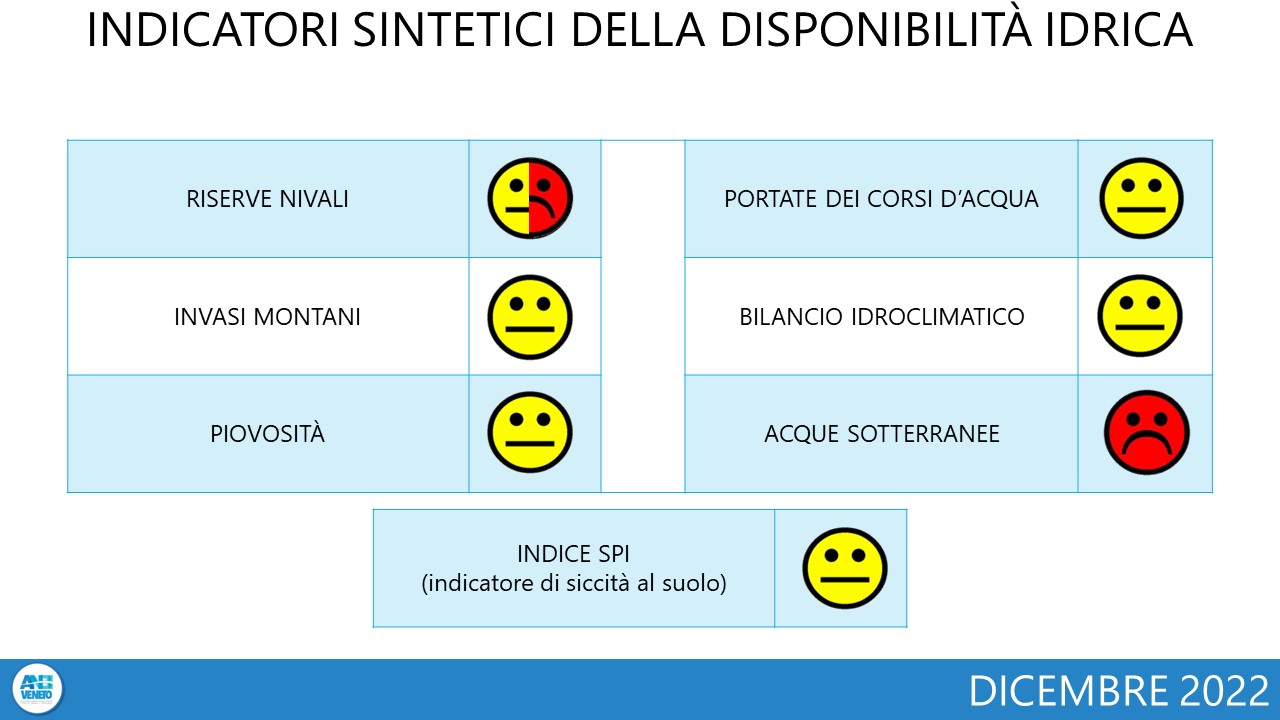

Falde ai minimi, depositi nivali scarsi, portate dei fiumi ben al di sotto della media del periodo. Il quadro tracciato dal Bollettino ANBI Veneto sulla disponibilità di risorsa, relativo al mese di dicembre e pubblicato a metà Gennaio, conferma un quadro generale molto preoccupante dal punto di vista idrico.

In attesa di comprendere quali benefici porteranno le precipitazioni e l’abbassamento delle temperature, che stanno caratterizzando la seconda metà di Gennaio, il livello di attenzione è molto alto, perché ad inizio anno si stanno già manifestando i segnali evidenti del perdurare della forte siccità, che ha caratterizzato il 2023. "La mancanza di precipitazioni significative e le alte temperature hanno ostacolato la ricostituzione delle riserve di risorsa idrica, costituite da falde e depositi nivali.

In attesa di comprendere quali benefici porteranno le precipitazioni e l’abbassamento delle temperature, che stanno caratterizzando la seconda metà di Gennaio, il livello di attenzione è molto alto, perché ad inizio anno si stanno già manifestando i segnali evidenti del perdurare della forte siccità, che ha caratterizzato il 2023. "La mancanza di precipitazioni significative e le alte temperature hanno ostacolato la ricostituzione delle riserve di risorsa idrica, costituite da falde e depositi nivali.

In mancanza di precipitazioni significative tra Gennaio e Febbraio, la stagione irrigua partirà già in grave deficit idrico. I primi 3 mesi dell’anno idrologico (Ottobre-Dicembre) si sono conclusi con un deficit di precipitazioni di oltre il 28% rispetto alla media del periodo mm. (236 mm contro mm. 328 della media tra il 1994 e il 2021). A soffrire sono soprattutto le falde, che in questo periodo dell’anno dovrebbero rimpinguarsi con le piogge autunnali e che invece sono ai minimi rispetto alle medie del periodo" spiega il centro studi ANBI Veneto nel bollettino relativo al mese di dicembre.

Tale mese ha segnato una piovosità appena superiore rispetto alla media, ma il dato non deve Anche i depositi nivali, che avevano beneficiato delle nevicate dell’Immacolata, a fine mese erano già in scioglimento: nel bacino del Piave, il 31 Dicembre, le nevi erano il 20% in meno rispetto al 18 Dicembre. Nella prima decade di Gennaio, la portata del fiume Po, a Pontelagoscuro, era stabilmente sotto i 1000 metri cubi al secondo (mc/s) rispetto alla media del periodo, pari di mc/s 1500, mentre l’Adige, a Boara Pisani, registrava livelli inferiori del 50% rispetto al periodo.

ANBI: QUANTO VALGONO I BENEFICI AGRICOLI ED ECOSISTEMICI DI UN’AUTOSTRADA DELL’ACQUA? NOMISMA CALCOLA QUELLI DEL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO: 324 MILIONI DI EURO!

Per la prima volta, un primario istituto di ricerca dà un valore ai benefici ecosistemici, apportati da un’infrastruttura idraulica: lo fa Nomisma, che in collaborazione con il Consorzio C.E.R., indica in 20 milioni di euro, l’apporto garantito dal Canale Emiliano Romagnolo all’habitat ; tale cifra va ad aggiungersi ai 304 milioni di produzione agricola, dovuti alla disponibilità d’acqua, assicurata dall’importante asta irrigua, generando anche un incremento del prezzo dei terreni pari a 1.700.000 euro.

“Agricoltura, ambiente, industria, settore civile e ricerca applicata: i tangibili risultati raggiunti rilevano che il Consorzio C.E.R., così come tutti gli enti consortili di bonifica, contribuisce in maniera significativa a tutela e valorizzazione del territorio, grazie ad esperienza e capacità progettuale, da sempre a servizio delle comunità e delle Istituzioni” ha commentato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI.

“Agricoltura, ambiente, industria, settore civile e ricerca applicata: i tangibili risultati raggiunti rilevano che il Consorzio C.E.R., così come tutti gli enti consortili di bonifica, contribuisce in maniera significativa a tutela e valorizzazione del territorio, grazie ad esperienza e capacità progettuale, da sempre a servizio delle comunità e delle Istituzioni” ha commentato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI.

Lo straordinario e costante valore economico/occupazionale del Canale C.E.R. è stato calcolato, dopo un approfondito studio durato 2 anni, sulla base dei benefici diretti e indiretti nel comprensorio, che interessa le province di Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

“Il sistema idrico del Consorzio C.E.R. è un’eccellenza europea per il livello di ricerca ed applicazione tecnologica nell’uso efficiente dell’acqua” ha rilevato Alessio Mammi, Assessore Agricoltura Regione Emilia-Romagna.

Lo studio, che ha visto la collaborazione fattiva anche di portatori di interesse e realtà accademiche, si basa sull’analisi di tutti i possibili benefici generati dal Consorzio C.E.R., grazie alle attività quotidiane delle infrastrutture idrauliche; alla continua attività di ricerca sul risparmio idrico (condotta nel polo tecnico-scientifico di Acqua Campus ANBI a Budrio, nel Bolognese); alla pianificazione e gestione irrigua realizzate ogni anno, in collaborazione soprattutto con i Consorzi di bonifica associati.

“La disponibilità d’acqua dal Canale Emiliano-Romagnolo è fondamentale per la tutela della biodiversità, in particolare nelle zone umide costiere di importanza comunitaria come Punte Alberete e Valle Mandriole – ha sottolineato Irene Priolo, Vicepresidente ed Assessore regionale Ambiente – Inoltre, permettendo di utilizzare acque di superficie invece che di falda, il C.E.R. assicura un contributo centrale nel rallentare il fenomeno della subsidenza.”

Il principale beneficiario della funzione del C.E.R. è l’agricoltura, che rappresenta la prima mission del canale costruito oltre 60 anni fa.

Il principale beneficiario della funzione del C.E.R. è l’agricoltura, che rappresenta la prima mission del canale costruito oltre 60 anni fa.

“Non solo, però – ha evidenziato Raffaella Zucaro, Direttrice Generale Consorzio C.E.R. e Coordinatrice ANBI Emilia Romagna – Basti pensare ad un beneficio intangibile come la bellezza del paesaggio e la sua fruizione lungo i 150 chilometri del più lungo alveo artificiale in Italia.”

Le conclusioni dell’analisi di Nomisma sono ora a disposizione in una pubblicazione dal titolo “Il valore del Canale Emiliano-Romagnolo”, presentata a Bologna, davanti ad alcuni tra i maggiori stakeholders: da Ravenna Servizi Industriali a Romagna Acque, dall’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna a Macfrut – Cesena Fiera; è stato Salvatore Giordano, senior advisor e specialista ambientale di Nomisma, ad illustrare lo studio, la cui stima si è focalizzata su tre principali aspetti: i benefici diretti, percepiti dal settore agricolo; i benefici ambientali ed i benefici per la società. Le ricadute economico-sociali appaiono ancor più significative oggi in una fase, dove il cambiamento climatico e le ricorrenti siccità evidenziano la necessità di un uso attento della risorsa acqua.

“Il C.E.R. – ha concluso Nicola Dalmonte, Presidente dell’ente consorziale di 2° grado - rafforza il ruolo di infrastruttura indispensabile, anche alla luce delle più recenti emergenze idriche, che coinvolgono le comunità ed il mondo produttivo. In particolar modo, il Consorzio riveste una funzione economica, sostanziale per lo sviluppo dell’Emilia- Romagna a partire proprio dal comparto agricolo, che in questo territorio ha una delle sue massime espressioni, nota in tutto il mondo.”

CAMPANIA: REGI LAGNI: CONFERENZA PROGRAMMATICA ITINERANTE

Il Consorzio di bonifica Bacino Inferiore Volturno (con sede a Caserta) ha incontrato, a Castel Volturno, i Sindaci dell’area bassa dei Regi Lagni e del Basso Volturno, nel corso della seconda Conferenza Programmatica Itinerante: presenti, tra gli altri, i Primi Cittadini e loro delegati di Pozzuoli, Cellole, Cancello ed Arnone, Mondragone, Castel Volturno.

Sono stati presentati progetti relativi a finanziamenti dei Ministeri Infrastrutture ed Agricoltura Sovranità Alimentare Foreste per complessivi 24.700.000 euro, volti a garantire interventi tesi al risparmio della risorsa idrica ed al miglioramento del servizio irriguo, riguardanti, tra l’altro, anche la zona aversana. La Conferenza è stata l’occasione anche per illustrare gli interventi, che nell’ambito del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis), saranno avviati nell’area bassa del Bacino dei Regi Lagni, previsti dal masterplan per la rifunzionalizzazione idraulica ed il recupero ambientale, agricolo, paesaggistico dei “Regi Lagni”, presentato il 25 Novembre 2022.

Sono stati presentati progetti relativi a finanziamenti dei Ministeri Infrastrutture ed Agricoltura Sovranità Alimentare Foreste per complessivi 24.700.000 euro, volti a garantire interventi tesi al risparmio della risorsa idrica ed al miglioramento del servizio irriguo, riguardanti, tra l’altro, anche la zona aversana. La Conferenza è stata l’occasione anche per illustrare gli interventi, che nell’ambito del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis), saranno avviati nell’area bassa del Bacino dei Regi Lagni, previsti dal masterplan per la rifunzionalizzazione idraulica ed il recupero ambientale, agricolo, paesaggistico dei “Regi Lagni”, presentato il 25 Novembre 2022.

Il masterplan è stato finanziato per 40 milioni di euro dal Cis “Da Terra dei fuochi a Giardino d’Europa”, sottoscritto da Governo, Regione Campania, Comuni interessati ed ente consorziale. Di fondamentale importanza per l’area è il progetto di rifunzionalizzazione idraulica del canale Vena, inserito nel Cis e finanziato per circa quattro milioni di euro.

L’appuntamento di Castel Volturno ha rivestito una particolare importanza, perché l’area a ridosso della fascia costiera risente in maniera significativa dell’azione dell’ente consortile: infatti, le zone costiere sono servite da 8 impianti idrovori (da Pozzuoli fino al Garigliano), che preservano la sicurezza idraulica di oltre quindicimila ettari di aree agricole e centri urbani, soggiacenti al livello del mare ed il cui scolo delle acque meteoriche, anche provenienti dai centri urbani, è garantito dalle attività del Consorzio di bonifica Bacino Inferiore Volturno.

TOSCANA: 50 GIORNI DI LAVORI NELLE ZONE INCENDIATE

Sono partiti da qualche giorno i lavori a Massarosa sui corsi d'acqua delle zone colpite dall'incendio della scorsa estate: si tratta dei primi 2 lotti di manutenzione straordinaria, resi possibili grazie al finanziamento di 342.000 euro, che il Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord (con sede a Viareggio, in provincia di Lucca) ha ricevuto da Regione Toscana per agire in modo strutturale sui reticoli idraulici, interessati dalle fiamme sia sul fronte di Massarosa che su quelli di Camaiore e Lucca.

.jpg) Anche altri 2 lotti (uno ancora per Massarosa e l’altro per Camaiore e Lucca) sono in procinto di partire. Subito dopo l'incendio, l’ente consortile si è attivato in collaborazione con tutti gli Enti Locali, affrontando il problema idraulico lungo i corsi d'acqua di competenza, ostruiti dall’incredibile massa vegetale, caduta dai versanti. Le squadre degli operai hanno lavorato tutto il mese di agosto, risalendo i corsi d’acqua per togliere, metro dopo metro, gli ammassi di alberi mangiati dal fuoco, crollati dentro gli alvei. L’attenzione è proseguita anche durante gli interventi autunnali di manutenzione ordinaria, che l’ente consorziale ha intensificato su tutti i corsi d’acqua delle zone collinari di Massarosa.

Anche altri 2 lotti (uno ancora per Massarosa e l’altro per Camaiore e Lucca) sono in procinto di partire. Subito dopo l'incendio, l’ente consortile si è attivato in collaborazione con tutti gli Enti Locali, affrontando il problema idraulico lungo i corsi d'acqua di competenza, ostruiti dall’incredibile massa vegetale, caduta dai versanti. Le squadre degli operai hanno lavorato tutto il mese di agosto, risalendo i corsi d’acqua per togliere, metro dopo metro, gli ammassi di alberi mangiati dal fuoco, crollati dentro gli alvei. L’attenzione è proseguita anche durante gli interventi autunnali di manutenzione ordinaria, che l’ente consorziale ha intensificato su tutti i corsi d’acqua delle zone collinari di Massarosa.

In parallelo alle operazioni di pulizia di Agosto e Settembre, si sono progettati gli interventi sulle opere idrauliche danneggiate, da proporre alla Regione per il finanziamento. Valutare l'evolversi della situazione, in collaborazione con Genio Civile e Comune Massarosa, è stato necessario per capire come intervenire in modo organizzato e duraturo lungo corsi d'acqua, che erano stati letteralmente devastati dal rogo. Solo dopo la prima pulizia d’Agosto sui canali Vallecava, Polla del Morto, Acquachiara, Rio di Colle e Borrone è stato possibile progettare i lavori, che sono attualmente in corso.

Si è dovuto tener conto del particolarissimo fenomeno delle colate di detriti: ondate di materiali di erosione, che percorrono il profilo delle colline e terminano la loro corsa negli alvei dei corsi d'acqua; masse di fango, che si muove ad ogni pioggia, a causa della scarsa capacità dei versanti di trattenere sabbia e terra, perchè spogliati della vegetazione del sottobosco, cancellata dal passaggio del fuoco. L'impegno profuso ha ridotto dell'80% il trasporto di materiale vegetale all'interno dei canali, che sono il recapito finale di tutto quello che è scivolato dagli estesi fronti collinari.

Gli ulteriori lavori straordinari in corso consentono non solo di liberare i corsi d'acqua dalla consistente quantità di detriti, che continuano a colare dalle colline, ma anche di ricostruire le opere danneggiate e di realizzare nuove briglie, sponde e scogliere per mitigare il rischio idraulico nelle zone colpite dall'incendio. I cantieri aperti dureranno circa cinquanta giorni e riguardano 5 corsi d'acqua collinari: Acquachiara, Polla del Morto e Vallecava alle spalle del centro abitato, Rio di Colle e Borrone nella frazione di Bozzano.

VENETO: PIU’ SICUREZZA IDRAULICA IN AREE URBANE

È tempo di bilanci per l’importante progetto di sistemazione della maglia idraulica, realizzato dal Consorzio di bonifica Bacchiglione (con sede a Padova). Gli interventi conclusi nel 2022 sono stati frutto di accordi di programma tra Regione Veneto, Comuni, ente consortile e hanno interessato 15 comuni tra le province di Padova e Venezia con meno di ventimila abitanti.

È tempo di bilanci per l’importante progetto di sistemazione della maglia idraulica, realizzato dal Consorzio di bonifica Bacchiglione (con sede a Padova). Gli interventi conclusi nel 2022 sono stati frutto di accordi di programma tra Regione Veneto, Comuni, ente consortile e hanno interessato 15 comuni tra le province di Padova e Venezia con meno di ventimila abitanti.

Tutti i lavori sono stati finanziati al 50% ca. con fondi regionali ed il rimanente con fondi comunali. La spesa complessiva è stata di circa un milione e mezzo di euro per risolvere criticità idrauliche. Le opere hanno riguardato la rete idraulica minore, fondamentale per un corretto deflusso delle acque meteoriche, al fine di evitare allagamenti e garantire una maggiore sicurezza idraulica del territorio.

Gli interventi hanno avuto, come oggetto, fossature private in stato di abbandono, a causa della mancata manutenzione e situazioni, che non garantivano un corretto deflusso delle acque meteoriche.

TOSCANA: OPERAI “ANFIBI” ANCHE D’INVERNO

Nonostante la stagione, gli operai del Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno (con sede ad Arezzo) sono scesi in campo o meglio in acqua per eliminare una criticità, oggetto di segnalazione sul torrente Capraia, affluente del torrente Talla, nei pressi dell’omonimo paese e di un attraversamento, che interessa ben 3 strade comunali.

Nonostante la stagione, gli operai del Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno (con sede ad Arezzo) sono scesi in campo o meglio in acqua per eliminare una criticità, oggetto di segnalazione sul torrente Capraia, affluente del torrente Talla, nei pressi dell’omonimo paese e di un attraversamento, che interessa ben 3 strade comunali.

In seguito a sopralluogo, sono state rimosse alcune alberature, che interferivano con la corrente. Per raggiungere il punto ed eseguire l'operazione si è resa però necessaria, prendendo le opportune misure di sicurezza, la parziale immersione del personale per uno dei tanti interventi finalizzati ad eliminare criticità e problematiche circoscritte, non programmabili, spesso causate da eventi meteorologici intensi e localizzati.

LAZIO: FATA BONIFICA IN SVEZIA

Il fascino del territorio pontino, gli interventi del Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest (con sede a Latina) ed il messaggio universale di proteggere l’ambiente sono atterrati ad Helsinborg, in Svezia: in una scuola materna si è tenuto l’incontro tra i piccoli studenti locali e l’autrice, Barbara Mirarchi.

Questo viaggio è stata l’occasione per parlare della magia, che si nasconde tra le pagine del racconto “Fata Bonifica” e di salvaguardia del territorio. Grazie alla proiezione del video istituzionale “Acqua”, sono stati presentati luoghi bellissimi, che l’ente consorziale si impegna a difendere ogni giorno.

VENETO: DUE PUBBLICAZIONI

Il Consorzio di bonifica Brenta (con sede a Cittadella, in provincia di Padova) ha recentemente dato nuova diffusione a 2 volumi editi. Si tratta di “Roggia Moneghina, fiumi Tesina e Tesinella, rio Tergola.

Una ricostruzione storica su fonti e antiche mappe”, scritto da Antonietta Curci (pubblicato in collaborazione con il Comune di Grumolo delle Abbadesse) e “Chiare, fresche e dolci acque.

Origini e sviluppo del Consorzio di bonifica Brenta di Cittadella”, opera di Giancarlo Argolini e Luigi Sangiovanni.

LOMBARDIA: NUOVO PRESIDENTE CONSORZIALE

Nella sua prima seduta, il rinnovato Consiglio d’Amministrazione del Consorzio di bonifica Oglio Mella (con sede a Brescia) ha eletto Presidente, Renato Facchetti, cinquantanovenne imprenditore agricolo di Chiari; Vice è stato nominato Ferdinando Platto.

Prioritarie restano le strategie per affrontare le criticità del lungo periodo di siccità, che continua a protrarsi con le riserve idriche del bacino dell’Oglio ancora al di sotto di quasi la metà, rispetto alla media del periodo 2006-2020.

Direttore Responsabile: Massimo Gargano - Registrazione Tribunale di Roma n. 559/98 del 25 novembre 1998

Redazione: Via S.Teresa, 23 - 00198 Roma - Tel. 06/844321 - Fax 06/85863616

Sito internet: anbi.it - eMail: anbimail@tin.it